Jika pada tahun 1808-1809 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Williem Daendels (1762-1818) “membangun” Java Great Post Road Anyer-Panarukan sepanjang 1.000 km, maka pada tahun 1978 seorang laki-laki muda belia menyusuri jalan itu dari arah Panarukan menuju Anyer (Banten). Di Banten itu, si laki-laki muda belia itu banyak melakukan advokasi untuk rakyat Badui, dan bolak-balik Banten-Jakarta, kemudian menyeburkan diri dan banyak mangkal di bantaran kali Ciliwung, Jakarta.

Di tempat terakhir inilah dia mangkal, tinggal, dan meninggal serta dimakamkan: empat bulan setelah mendirikan Tji Liwoeng Coffe (akhir 2019). Memang dari Panarukan (1978), sebuah kota kecamatan Panarukan, di Jawa Timur, tempat kelahirannya, dia mampir di Yogyakarta selama hampir empat tahun memenuhi amanat orang tuanya untuk dididik menjadi mubaligh Muhammadiyah di FIAD (Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah) Muhammadiyah, Yogyakarta.

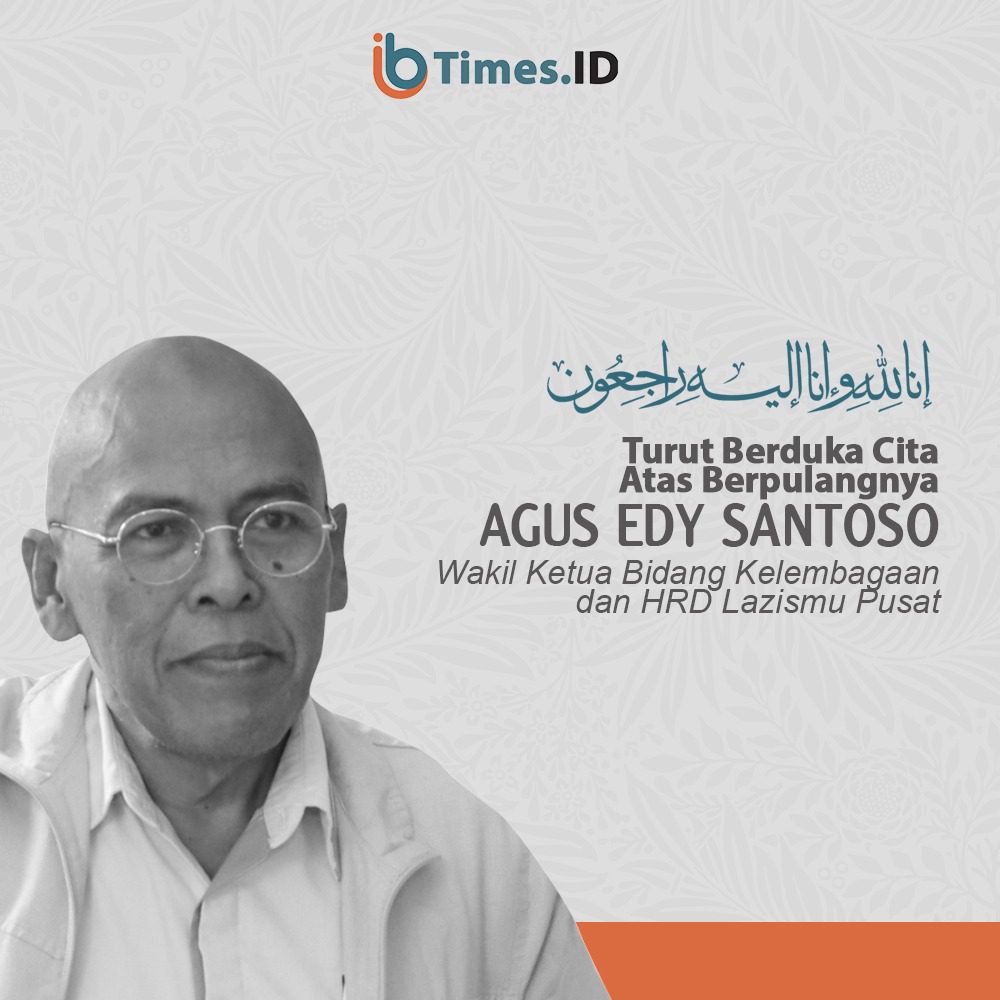

FIAD yang semula bernama Akademi Tabligh Muhammadiyah (1958) memiliki misi: “Mencetak mubaligh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar.” Sebagai mahasiswa FIAD, maka setiap bulan dan liburan semester dia dikirim ke berbagai daerah untuk praktik menjadi mubaligh Muhammadiyah. Si muda belia, mubaligh, dan dai muda berkacamata bulat yang rajin berkeliling ke daerah-daerah dan pelosok desa di Jawa itulah teman kita yang bernama Agus Edy Santoso ini!

Walhasil, ibarat shalat yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, Agus Edy Santoso sebenarnya bermula dari Muhammadiyah dan berakhir di Muhammadiyah pula: bermula dari Panarukan, FIAD (1978) dan berakhir di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah) Muhammadiyah (2020). Bayangkan, siapa yang menyangka Agus Edy Santoso yang pemikirannya agak liberal dan mendahului zaman itu sejatinya adalah mubaligh muda Muhammadiyah?

Agus Edy Santoso yang kelak di kemudian hari sering dipanggil dengan Agus Lenon (karena selalu mengenakan kaca mata bulat ala John Lenon) atau Agus Misbach (karena menjadi pengagum Haji Misbach, seorang aktivis Islam di Solo yang kemudian lebih dikenal sebagai tokoh komunis yang sangat radikal yang dibuang Belanda ke Digoel itu) adalah mubaligh muda Muhammadiyah. Jika pengertian mubaligh atau da’i itu adalah dan hanyalah orang yang pekerjaannya ceramah agama atau khutbah secara lisan (da’wah bi lisan) memang Agus sepertinya berhenti sebagai mubaligh. Pasalnya, Agus hampir tidak pernah lagi menjadi mubaligh atau dai, apalagi khatib shalat Jumat seperti ketika masih di FIAD.

Agus sudah mulai menggeser pengertian dan paradigma dakwah dari dakwah lisan secara verbal ke dakwah aksi. Tapi bila berdakwah diberi pengertian secara luas, Agus tetaplah tidak berubah: berdakwah dengan aksi (da’wah bil hal). Bukankah ajakan dengan aksi itu lebih tajam (afshah) dari pada ajakan dengan lisan (lisanu l-hal afshahu min lisani l-maqal)?

Agus adalah anak lelaki Pak M. Budi Santoso, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Saya sempat beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Agus di Panarukan, apalagi jika kebetulan ada agenda ke daerah Tapal Kuda. Kebetulan rumah keluarga itu berada persis di pinggir jalan raya kota Panarukan, di seberang Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah yang cukup tua usianya yang pendiriannya dulu ikut dirintisnya. Sebagai seorang wiraswasta, rumah kediaman keluarga Bapak M. Budi Santoso itu sekaligus dijadikan toko, yang untuk ukuran kota kecil tingkat kecamatan, lumayan besar yang menjual alat-alat dan perlengkapan sekolah. Bersambung

Editor: Arif