Islam sebagai sebuah agama, pada faktanya, telah berhasil untuk terus berkembang hingga saat ini. Islam yang pada awalnya hanya dikenal di kawasan Jazirah Arab, akhirnya mampu menjangkau daerah-daerah yang menurut hitungan jarak sangatlah jauh. Dan di antara daerah tersebut adalah Kepulauan Nusantara.

Prof Uka Tjandrasasmita dalam bukunya berjudul Arkeologi Islam Nusantara menjelaskan hadirnya Islam di Nusantara sudah sejak abad ke-7 M. Pandangan ini didukung oleh beberapa pakar, di antaranya; W.P. Groeneveldt, T.W.Arnold, Syed Naquib Al-Attas, J.C. Van Leur, Buya Hamka.

Landasan dari pandangan ini yaitu adanya catatan Tionghoa dari Dinasti Tang yang menyebutkan sejumlah orang dari Ta-Shih yang membatalkan niatnya untuk menyerang Kerajaan Ho-ling yang saat itu dipimpin oleh Ratu Sima (674 M).

Kata “Ta-Shih” sendiri oleh Groeneveldt diartikan sebagai orang-orang Arab yang telah menetap di pantai barat Sumatera. Dan pendapat lainnya menambahkan bahwa orang Ta-Shih bertempat tinggal di Palembang atau Kuala Brang.

Kedatangan Islam sejak abad ke-7 M di kawasan Nusantara, juga dipicu oleh aktivitas perdagangan laut yang terbentang mulai bagian barat hingga timur Asia. Utamanya saat terbentuknya tiga dinasti kuat, yaitu Kekhalifahan Umayyah (660-749 M) di Asia Barat, Dinasti Tang (618-907 M) di Asia Timur, dan Kerajaan Sriwijaya (7-14 M) di Asia Tenggara. Ketiga imperium tersebut dalam proses yang panjang pada akhirnya turut memperkokoh keislaman yang telah dianut oleh masyarakat setempat,

Islam di Jawa

Bukti arkeologis yang memberikan informasi berharga tentang keberislaman di Jawa yaitu Makam Fatimah binti Maymun bin Hibatillah yang ditemukan di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur. Pada makam tersebut, nisannya menggunakan huruf kufi bertahun 475 H (1082 M) menurut pembacaan Ravaisse.

Dr Syamsuddin Arif dalam jurnalnya berjudul Islam di Nusantara: Historiografi dan Metodologi menambahkan dengan adanya bukti keras tersebut membolehkan kita menarik sebuah kesimpulan bahwa Islam sudah bertapak sekurang-kurangnya beberapa dasawarsa sebelum 1082 M.

Hal ini menjadi dasar tentang eksistensi Islam yang telah berkembang dan adanya komunitas Islam yang telah lama terbentuk di Jawa. Bukti fisik lainnya bisa dilihat pada penemuan makam-makam Islam di daerah Trowulan, Mojokerto, yang berasal dari abad ke-14.

Menurut Prof. M.C. Ricklefs dalam bukunya Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang menjelaskan makam-makam tersebut kemungkinan adalah makam kalangan bangsawan dari Kerajaan Majapahit. Sehingga bisa diyakini secara historis, Islam telah menjadi bagian penting dari Kerajaan Majapahit.

Islam bisa dikenal dan teramalkan dengan baik di tengah kemajemukan masyarakat Jawa juga karena resolusi dakwah yang dirancang oleh para ulama dan wali-wali yang hadir di tanah Jawa.

Di antara bentuk dakwahnya seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan menggunakan gamelan Jawa, menciptakan tembang macapat, sekaligus menjadi dalang yang mengajarkan ilmu-ilmu rohaniah melalui periwayatan pewayangan.

Selain itu, Sultan Agung dari Mataram juga banyak berperan dalam proses islamisasi sehingga kita bisa melihat adanya sistem penanggalan Jawa yang digabung dengan sistem penanggalan hijriah, lalu diperkenalkannya Kitab Usulbiyah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad Saw mengenakan mahkota emas dari Majapahit.

Islam Jawa Sebagai Konsep Keagamaan

Karakter beragama suatu masyarakat memang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokalitas yang selama ini hidup dalam ruang budaya masyarakat. Islam berhasil berkembang serta diterima oleh masyarakat Jawa karena Islam mampu merespon budaya lokal yang telah menjadi bagian dari epistemologi dan aksiologi masyarakat Jawa. Karena faktor itu, maka bisa disebut secara definitif sebagai Islam Jawa.

Dalam deskripsi lainnya, Islam Jawa juga bisa dipahami sebagai Islam Kejawen yang menurut Dr Syamsul Bakri, M.Ag dalam artikelnya berjudul Islam Kejawen (Agama dalam Kesejarahan Kultur Lokal) merupakan agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung (Mataram Islam) yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa.

Clifford Geertz dalam bukunya Agama Jawa turut menjelaskan tentang ritus slametan yang terjadi dalam siklus kehidupan masyarakat Jawa, seperti saat momen kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian, dari siklus tersebut bisa tergambarkan bagaimana bentuk dari Islam Jawa yang di dalamnya berpadu zikir, sholawat, doa-doa, hukum keislaman dan kejawaa.

Selain itu, dalam Atlas Walisongo karya KH Agus Sunyoto disebutkan terdapat juga istilah Islam yang mengalami penyesuaian dengan bahasa lokal, di antara contohnya Nabi Muhammad Saw menjadi Kangjeng Nabi, Hadratus Syaikh menjadi Susuhunan/Sunan, Shalat menjadi sembahyang, Shaum menjadi Upawasa atau Puasa, Jannah menjadi Swarga, sehingga berdasarkan pada fakta historis yang ada, Islam Jawa dalam manifestasinya bisa menjadi konsep keagamaan yang inklusif, akulturatif, serta rahmatan lil ‘alamin.

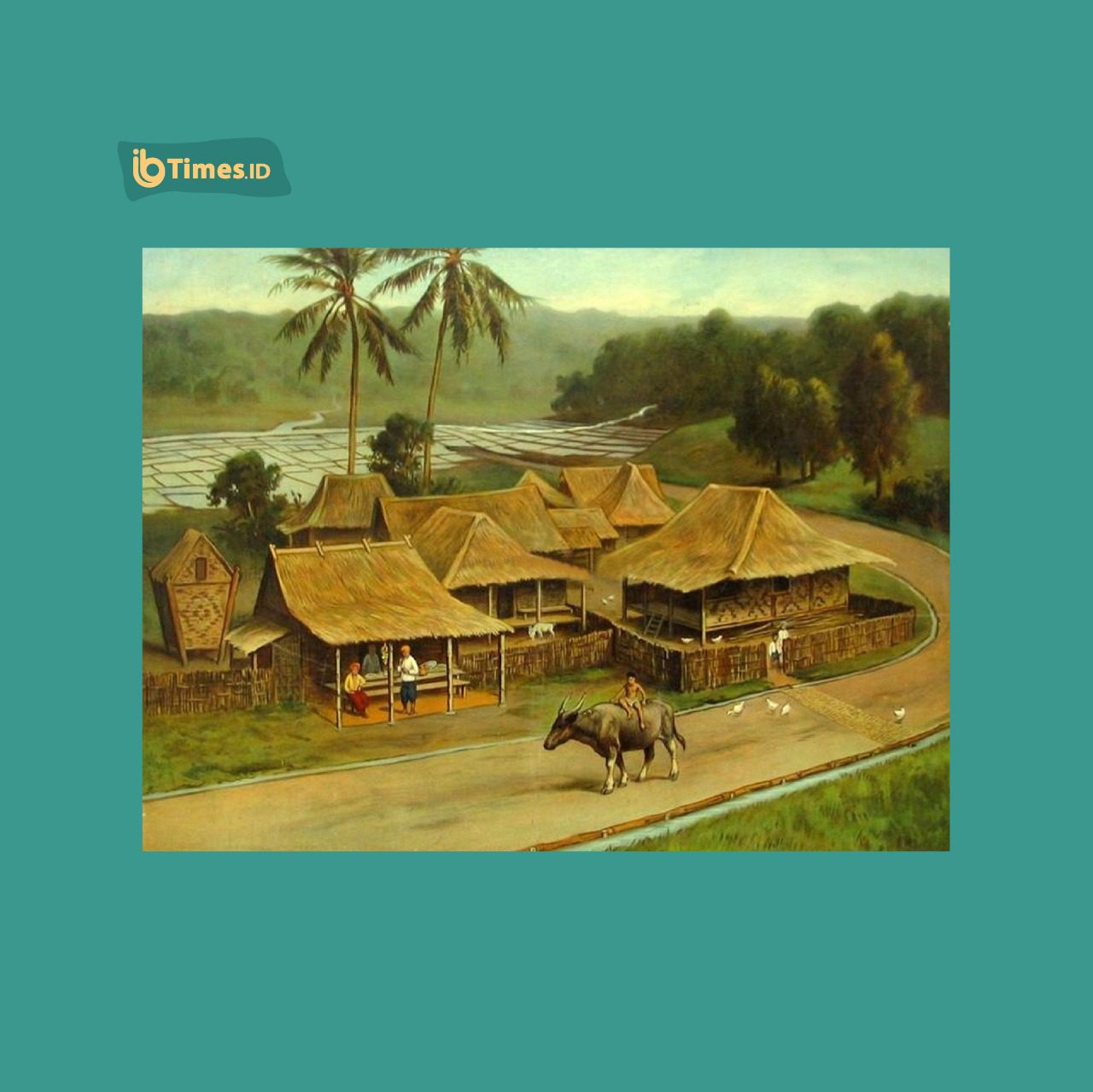

Islam Agraris Sebagai Paradigma Baru Keagamaan

Islam yang hidup ditengah heterogenitas masyarakat seringkali mempunyai paradigma tersendiri yang terkesan mempunyai kekhususan, keunikan, dengan adanya nilai-nilai lokal sekaligus pengaruh geografis yang berikatan dengan agama, dan paradigma yang bisa dibangun dari keberislaman masyarakat kita adalah Islam Agraris, yang menurut penafsiran penulis merupakan bentuk partikular dari Islam Jawa.

Paradigma tentang Islam Agraris cenderung tampak dan terbentuk pada masyarakat berbasis pertanian yang kesehariannya aktif menjalankan praktik-praktik keberagamaan. Islam Agraris juga muncul sebagai hasil interpretasi dari perspektif yang dikembangkan oleh Prof Nur Syam melalui desertasinya berjudul Tradisi Islam Lokal Pesisiran (Studi Kontruksi Sosial Upacara, pada Masyarakat Pesisir Palang, Tuban, JawaTimur).

Dalam desertasinya, Prof Nur Syam menjelaskan bahwa agama adalah bagian dari sistem kebudayaan, dan Islam Lokal Pesisiran yang bisa disebut sebagai Islam Pesisir mempunyai karakter keberislamannya sendiri yang ternyata itu berlawanan dengan gerakan purifikasi Islam.

Sehingga baik Islam Agraris maupun Islam Pesisir, sama-sama tergolong tipologi Islam yang rekat dengan konteks lokal masyarakatnya. Dalam hal ini, Islam tak hanya sebatas dipahami secara normatif, namun ikut menyangkut kenyataan hidup yang historis.

Sebagaimana yang dijabarkan oleh Prof Amien Abdullah dalam Studi Islam Dinamika Baru, bahwa pendekatan normatif-tekstual dan historis-kontekstual mempunyai posisi yang sejajar dan satu-kesatuan, dan dengan metode tersebut Islam sebagai agama akan bisa lebih dipahami secara utuh dan objektif.

Lantas urgensi dari adanya paradigma Islam Agraris adalah untuk memberikan satu sudut pandang baru yang lebih komprehensif, spesifik, dan kontekstual tentang kontruksi keberislaman yang terbangun dalam masyarakat Jawa. Khususnya, mereka yang tinggal di wilayah agraris.

Salah satu daerah yang menurut pengamatan penulis mempunyai corak Islam Agraris yaitu Dusun Belung, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur, yang secara pemaknaan keislamannya mempunya relevansi dengan dunia agraris. Akhir kata, semoga tulisan ini menjadi semacam awalan untuk membuka ruang wacana baru tentang Islam Jawa dan keberislaman kita.

Editor: Yahya FR