Oleh: Muhamad Rofiq*

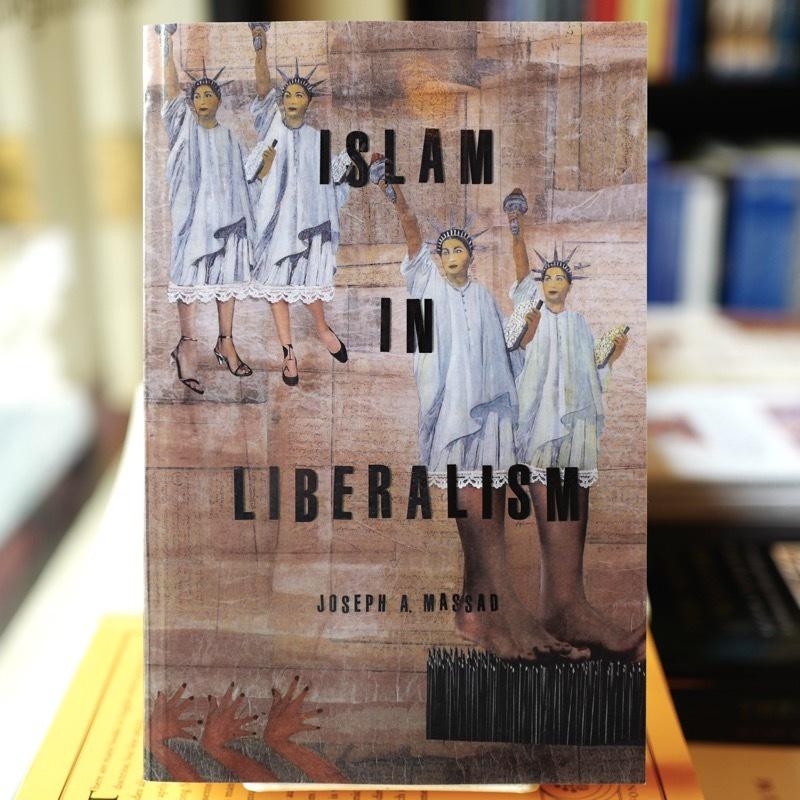

Dalam Islam in Liberalism, Joseph Massad menjelaskan tentang misi kelompok yang ia sebut sebagai kaum Kristen liberal fanatik untuk menyembuhkan Islam (to cure Islam) dengan menyebarkan nilai-nilai demokrasi, hak-hak perempuan, dan hak-hak seksual kaum LGBT. Diantara tiga topik tersebut, tulisan ini hanya akan menyoroti persoalan demokrasi.

Massad mengamati bahwa para intelektual pengusung universalisasi liberalisme, memiliki kecenderungan untuk melihat topik demokrasi dari perspektif teori budaya (cultural theory). Sebagai implikasi dari penerapan teori ini dalam melihat ketiadaan demokrasi di mayoritas negara muslim, adalah munculnya tesis bahwa Islam secara kultural tidak sejalan dengan demokrasi. Sebaliknya, karena demokrasi berhasil dengan baik di negara mayoritas Kristen, demokrasi dianggap sebagai warisan dan pencapaian ajaran Kristen, khususnya Protestan.

Para intelektual di Barat, khususnya ilmuwan politik di Amerika, kata Massad, sering kali membangga-banggakan Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi. Mereka membuat klaim bahwa sekalipun Amerika adalah negara yang usianya sangat muda, tetapi demokrasinya paling tua. Menurut Massad, ini klaim yang sangat narsistik. Secara implisit maksud dari klaim ini adalah untuk menunjukkan adanya suatu nilai relijius, khususnya Protestan, dan unsur etnosentris whiteness (kulit putih) di balik keberhasilan demokrasi di Amerika.

Kecendrungan untuk melihat Kristen secara inheren demokratis, dan Islam totalitarian, menurut Massad sebenarrnya sudah ada sejak awal periode modern. Montesquieu (wafat 1755), salah seorang pemikir zaman pencerahan, misalnya menggunakan istilah “oriental despotism” (kezaliman orang Timur) untuk menunjukkan kediktatoran penguasa muslim dalam sejarah Islam.

Kecendrungan demikian kemudian diteruskan oleh pemikir Barat dari generasi selanjutnya. Max Weber (1920), sosiolog yang menekuni topik modernitas, misalnya mengasosiasikan rasionalisasi, sains, dan nalar kepada Kristen. Kata Massad, Weber bahkan menjadi model sarjana yang selalu menempatkan Barat Eropa sebagai superior dan bangsa Timur sebagai inferior.

Samuel Huntington (wafat 2008), yang sangat terpengaruh oleh paradigma Weber tentang agama dan pembangunan, juga mengajukan tesis serupa. Menurut Huntington demokrasi akan prosper (berhasil dengan baik) jika kebudayaan yang mendasarinya adalah Kristen. Islam sebaliknya sulit menjadi demokratis karena watak birokrasinya yang sentralistik, di samping faktor kultural (ajaran dan doktrin agama) yang secara inheren tidak kompatibel dengan sistem demokrasi.

Huntington kembali mengamplifikasi warisan orientalis periode sebelumnya dengan menyebut bahwa sultanisme (sistem tata negara periode Islam klasik) adalah sistem yang despotik. Bahkan menurutnya sistem kesultanan lebih dekat kepada komunisme dari pada demokrasi karena menerapkan doktrin totalitarian.

Massad menolak keras tesis tentang oriental despotism ini. Ia mengutip koleganya, Wael B Hallaq, untuk meruntuhkan tesis prejudis tersebut. Istilah despotik dan tirani yang digunakan oleh para sarjana barat, menurut Hallaq dan Massad, sebenarnya adalah proyeksi sistem monarki Barat pada abad pertengahan atau abad pra reformasi gereja dan revolusi Perancis. Jadi, istilah itu digunakan untuk men-stereotype orang lain, tetapi sebenarnya menggambarkan pengalaman dan kapasitas diri sendiri.

Dalam sistem politik Eropa pra reformasi, para raja memiliki kekuasaan yang absolut. Mereka memiliki peran eksekutif dan legislatif sekaligus. Sebaliknya, dalam sejarah Islam, para sultan dan khalifah memiliki otoritas yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peran legislasi. Peran membuat regulasi dipegang oleh para juris (fukaha) yang mengatur civil affairs (urusan sipil) atau urusan keseharian masyarakat.

Para khalifah hanya mengatur urusan penarikan pajak, menentukan para hakim, dan keamanan teritori. Wewenang mereka juga dibatasi oleh hukum yang ditentukan oleh para ulama, bukan oleh mereka sendiri. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa melakukan penetrasi kepada masyarakat. Mereka tidak memiliki sistem dan aparatus birokrasi modern seperti zaman sekarang.

Menurut Massad, dengan mengutip Hallaq, jika pun ada praktek despotisme dalam sejarah Islam, kadarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan praktek despotisme dalam sejarah politik di Eropa.

Massad melanjutkan, kecendrungan mendiskreditkan Islam sebagai agama yang secara inheren tidak sesuai dengan demokrasi juga dapat ditemukan pada pemikiran seorang filosof Aljazair-Perancis kontemporer, Jacques Derrida (wafat 2004). Dalam esainya terkait nalar (reason), ia menyebut bahwa Islam adalah satu-satunya agama atau nilai teokratik yang memberikan inspirasi dan bahkan mendeklarasikan penolakan terhadap demokrasi.

Terkait dengan ini, menurut Derrida, peradaban Judeo-Kristen Barat memiliki tanggungjawab dan misi untuk memberadabkan orang-orang Islam. Barat perlu berjuang sekuat tenaga untuk melawan kelompok yang menolak sekulerisasi politik dan mendukung tafsiran al-Quran para sarjana muslim yang menerima demokrasi.

Massad kemudian melanjutkan, kecendrungan untuk melihat agama sebagai faktor penentu ini, sayang sekali tidak digunakan secara konsisten. Ia menyebut bahwa tidak ada seorang intelektual Barat pun yang menggunakan argumen kultural untuk menjelaskan sistem perbudakan terhadap ras kulit hitam dan genosida terhadap suku asli Indian di sejarah Amerika. Tidak ada yang menganggap itu adalah produk teologi Kristen, sekalipun pelakunya adalah orang-orang Kristen.

Teori budaya juga absen dari penjelasan mengenai fenomena diskriminasi terhadap kelompok minoritas Mormon dan diskriminasi terhadap perempuan di Amerika. Sehingga, menurut Massad, apa yang kemudian muncul adalah fenomena muslim exceptionalism yang ironis dan hipokrit, di mana faktor budaya dan agama hanya bisa diterapkan untuk membaca masyarakat muslim.

Misi Liberalisasi

Massad mempercayai bahwa ideologi liberalisme, sejak awal ia lahir, dirancang untuk diproyeksikan ke luar masyarakat Barat. Mengutip pandangan Talal Asad dalam Europe against Islam, Massad juga meyakini bahwa misi Barat adalah membuat tradisi Islam sesuai dengan gambaran Kristen Protestan yang liberal. Dengan kata lain, misi Barat adalah mentransformasikan Islam agar menjadi agama yang seperti Protestan (“to transform Islam into a Protestant-like religion”).

Massad menyebutkan beberapa contoh fenomena. Diantaranya adalah fakta di mana pada awal abad dua puluh sarjana Islamisis Barat mendorong dilakukannya reformasi teologi Islam agar sesuai dengan proyek modernitas Barat.

Massad misalnya menyebut pandangan Ignaz Golziher, seorang orientalis ternama dari Austria, yang menulis bahwa para teolog dan sarjana muslim harus meniru kesarjanaan barat dalam studi agama dan menggantikan model kesarjanaan apologetik yang selama ini digunakan. Strategi lainnya dalam meliberalkan Islam adalah dorongan para orientalis kepada teknokrat dan sarjana muslim di awal periode lahirnya negara bangsa untuk melakukan kodifikasi hukum dan menciptakan sistem hukum adat.

Pada periode kontemporer, misi liberalisasi ini, menurut Massad, dilakukan dengan cara mengkampanyekan paham Islam liberal. Liberalisme dianggap nilai rasional dan universal yang juga dapat ditemukan justifikasi teologisnya dalam Islam. Liberalisme yang islami dianggap dekat dan comparable (dapat disamakan) dengan liberalisme barat.

Dalam tataran praktis, misi ini diimplementasikan melalui beberapa kebijakan strategis. Massad mengutip tulisan Saba Mahmood, antropolog dari Universitas California di Berkeley yang menekuni topik sekulerisme, yang mengkritik proyek liberalisasi dunia Islam. Mahmood dalam tulisannya berjudul Secular, Hermeneutics, and Empire, menyebut tentang laporan yang disusun tahun 2003 oleh the National Security Research Division dari lembaga bernama the RAND Corporation. Lembaga ini adalah lembaga think tank yang sangat menentukan arah politik luar negeri Amerika Serikat.

Dalam laporan yang berjudul Civil Democratic Islam ini disebutkan beberapa strategi untuk “membentuk dan mengubah Islam dari dalam (reshape and transform Islam from within)” agar sesuai dengan visi Barat. Dokumen ini juga menyebutkan sejumlah nilai-nilai yang perlu dijadikan parameter keliberalan dan komoderenan dunia Islam.

Nilai-nilai tersebut adalah: demokrasi dan hak asasi manusia, monogami, hukuman bagi tindak kriminal, perlakuan terhadap kelompok minoritas, dan pakaian wanita. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa Barat, khususnya pemerintah Amerika Serikat, perlu mendukung dan beraliansi dengan kelompok yang mereka sebut sebagai muslim reformis yang berorientasi pada nilai-nilai liberal.

Menutup tulisannya tentang Islam dan demokrasi, Massad menyebut bahwa wacana Barat tentang demokrasi di dunia Islam sebenarnya tidak lain adalah kamuflase untuk melakukan penjajahan. Strategi penjajahan Barat dilakukan dengan terus memproduksi bentuk Islam tertentu, yaitu Islam liberal, yang dapat digunakan sebagai pelayan kebijakan-kebijakan kolonial.

* Penulis adalah alumni PCIM Mesir dan anggota PCIM USA