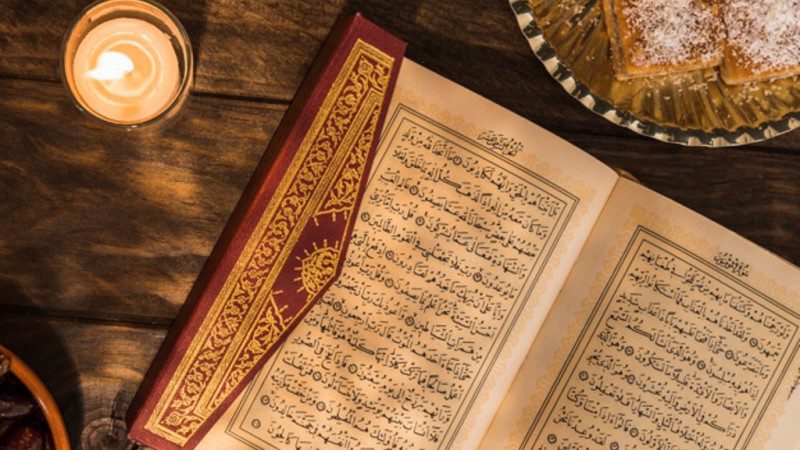

Pada umumnya, Al-Qur’an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada seluruh umat. Memahami seluk beluk Al-Qur’an, tentu saja bukan sekedar membaca saja, melainkan juga menjabarkan keseluruhan tentang isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Nampaknya, pengertian inilah yang cocok digunakan dalam menamai sebagai ilmu tafsir.

Sejak zaman Nabi Muhammad Saw, ilmu tafsir memang sudah berkembang sedemikian rupa.

Komponen yang tak terlepas, tentu saja mengandalkan sisi perkembangan ilmu pengetahuan. Di saat itu yang paling masyhur adalah tafsir bi al-atsar atau tafsir bi al-ma’tsur, lebih tepatnya dikenal sebagai mashadir al-tafsir.

Tak luput pula dengan tafsir bi al-ra’yi, di mana sesungguhnya tafsir ini juga memiliki peran yang luas. Kemudian, bagi Abd. al-Fattah al-Khalidiy diperkenalkan ketiga kalinya dengan sebutan tafsir al-atsariy al-nadzharity.

Sekilas Mengenal Tafsir Bi Al-Ra’yi

Secara bahasa, tafsir bi al-Ra’yi berasal dari kata ra’yu yang berarti keyakinan. Di mana, istilah ra’yu ini kerap dikenal dengan makna yang dasarnya pada prinsip ijtihad yang benar secara akal sehat bahkan persyaratan yang ketat.

Menurut Syeikh al-Qattan, tafsir bi al-Ra’yi adalah tafsir yang menjelaskan makna terhadap literatur mufassir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan kepada pemahamannya.

Tentunya, metode penafsiran bi al-Ra’yi sudah jauh diajarkan Rasulluah, sebagai penerima wahyu permanen yang mempunyai tanggung jawab dalam menjelaskan dari apapun yang telah diwahyukan.

Bagaimana pun, intinya adalah terjadi karena tidak semua ayat dalam Al-Qur’an bersifat terperinci, melainkan terdapat pula ayat yang sifatnya global, di mana hal ini tentu membutuhkan penjelasan yang lebih komplek.

Wajah Polemik dalam Penafsiran Al-Qur’an

Sekali lagi, dengan berbagai macam latar belakang keilmuan bahkan dasar pemikiran setiap mufassir yang berbeda, secara implisit tentunya memiliki misi yang sama, yaitu menyingkap kandungan makna Al-Qur’an.

Namun, dari kesamaan misi tersebut, justru masih menyisakan beberapa hal yang dianggap fatal.

Semisal at-Tabari, walaupun serta merta dianggap sebagai mujtahid independen, di sisi lain justru dalam penafsirannya masih menyandang ketidakobjektifan, karena masih melakukan pembelaan terhadap kaum Sunni.

Di samping itu, penafsirannya juga diklaim tidak universal, practicable, dan realizable, sehingga tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam menuntaskan berbagai problematika masyarakat, terutama terkait problematika kontemporer.

Hal ini kemudian berimbas baik kepada Muhammad Abduh maupun Muhammad Shahrur dengan menilai bahwasannya penafsiran at-Tabari telah berevolusi terhadap penyimpangan orientasi.

Selanjutnya, maka diperlukan penafsiran ulang terkait Al-Qur’an tanpa menitikberatkan pada gaya dan prinsip tafsir at-Tabari sedikit pun. Menurut keduanya, pembaharuan pada tafsir klasik yang cenderung tekstual menjadi kontekstual merupakan suatu hal penting untuk mencapai tujuan Al-Qur’an, yakni menunjukkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Melihat realitas di atas, meskipun pendapat yang saling mencela, tentu sumbernya disandarkan pada kepentingan masing-masing mufassir.

Jika alasan sebuah tafsir dianggap menyimpang atas telaah keberpihakan mufassir terhadap golongan tertentu, maka tuduhan tersebut telah dilakukan semua pihak.

Karena mufassir manapun memiliki keberpihakan terhadap kepentingannya. Padahal sisi inilah menjadi bagian yang tidak semuanya ikut andil dalam pemikiran mereka. Namun sebenarnya, demikianlah merupakan problem yang mengakibatkan perselisihan.

Kontroversi Metode Penafsiran Bi Al-Ra’yi

Tak jauh dari pembahasan sebelumnya, nyatanya dalam penafsiran bi al-ra’yi juga memiliki polemik kontroversial antar ulama’. Karena, penafsiran bi al-ra’yi sendiri dasarnya adalah menggunakan ijtihad sendiri.

Sedangkan ijtihad, secara makna merupakan kesungguhan mufassir untuk memahami makna nash Al-Qur’an, dan menyingkap maksud yang terkandung di dalamnya.

Sebagian ulama’ yang sepakat dengan penafsiran bi al-ra’yi, menurut Abd. al-Hayy al-Farmawi yaitu harus terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Dengan maksud supaya dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an secara rasional, bukan serta merta berlandasan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga menggunakan kaidah kebahasaan Al-Qur’an seperti halnya asbabun nuzul, nasikh mansukh, nahwu sharaf, ushul fiqih, dan sebagaimana halnya syarat menjadi seorang mufassir.

Sejalan dengan itu, al-Quthubi mengatakan bahwa siapa pun yang menafsirkan Al-Qur’an hanya berdasarkan praduganya atau apa yang terdetik di hatinya tanpa berdasarkan asal usulnya, maka dapat dikatakan telah bersalah bahkan tercela.

Bagi kalangan ulama’ salaf, justru bertolak belakang dari yang dikira. Salah satu tuntutan yang diambil adalah dengan cara berhati-hati, bahkan khawatir akan terjerumus ke dalam ijtihad yang tercela.

Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang menulis kitab tafsir dari para pendahulu dengan cara mengutip langsung tanpa menyertakan penjelasan tambahan, seperti halnya Abdurrazaq bin Abi Hatim dan Sufyan bin Uyainah.

Lebih lanjutnya, tafsir bi al-ra’yi menurutnya adalah pendapat tentang Allah tanpa ilmu, dan pendapat tentang Allah tanpa ilmu itu dilarang.

Maka dari itu, poin terpenting dari langkah yang diambil dari perbedaan tersebut adalah mengkaji lebih mendalam terkait ittijah, manhaj, dan hasil penafsiran yang kemudian dilakukan seleksi.

Tentu agar dapat diketahui apakah kepentingan tersebut telah membuat suatu penafsiran jauh dari tujuan syariat atau merupakan ijtihad yang diperbolehkan, seperti ijtihad Nabi, para sahabat, tabi’in, atau imam-imam mazhab.

Editor: Yahya FR