Logosentrisme adalah istilah yang diciptakan oleh filosof Jerman Ludwig Klages pada tahun 1920-an. Hal ini mengacu pada tradisi ilmu pengetahuan barat dan filsafat yang menempatkan logos, yakni kata atau tindak tutur sebagai epistimologi yang unggul dalam suatu sistem atau struktur. Yang mana, kita hanya dapat mengetahui atau masuk kedalamnya dengan adanya “metafisika kehadiran” (logosentrisme). Di mana, logosentris artinya keterpusatan pada logos (kata).

Logosentrisme Menurut Derida

Seorang tokoh filosof bernama Jacques Derrida, mendefinisikan logosentrisme sebagai sebuah kepercayaan pada metafisika kehadiran yang terdapat dalam kata yang terucap antara penutur dan pendengar.

Bahwasanya logosentrisme, yaitu paham yang meyakini bahwa makna, tafsir, pengetahuan, atau pemahaman dapat diwariskan secara turun temurun tanpa terkorupsi sama sekali atau tanpa terdistorsi sama sekali.

Sementara itu dalam buku pemahaman lain tentang logosentrisme juga bisa diartikan sebagai cara pemikiran yang kaku, karena logos adalah nalar sentris memiliki makna pusat, orang yang berpikir, berpusat, terjebak di kebenarnnya sendiri dan logosentris itu masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar atau bisa dikatakan dengan berpikir yang terpusat.

Awal Mula Munculnya Logosentrisme

Logosentrisme muncul dia era post-modernisme, di mana seiring berkembangnya strukturalisme dan pasca strukturalisme yang menaruh perhatian besar terhadap analisis bahasa, Jacques Derrida sendiri adalah seorang filosof Perancis yang penuh dengan kontroversi.

Pemikirannya telah memancing banyak emosi yang sangat kuat, tidak hanya bagi orang yang telah membaca tulisannya, tapi juga bagi mereka yang telah mendengar pemikirannya dari orang lain tentang dekonstruksi, yaitu suatu metode taktis untuk membongkar dan mengurai kembali pemikiran yang sudah mapan. Sementara Derrida sendiri tidak setuju dengan logosentrisme karena dianggap terlalu kaku dan terpusat.

Meskipun begitu, Derrida tidak bisa meninggalkan hal tersebut begitu saja. Maka, Derrida pun mencoba untuk memperbaharui logosentrisme tersebut dengan metode dekonstruksi dan intertekstualis supaya logos tersebut bisa dipahami dengan makna yang berbeda dan menggunakan bahasa sebagai pemaknaanya maka bahasa itu perlu dikembalikan pada hakikatnya. Oleh karena itu, Derrida menjadikan dekonstruksi sebagai pemecah masalah logosentrisme.

Dekonstruksi Sebagai Pemecah Masalah Logosentrisme

Bahwasanya metode dekonstruksi muncul dari pengamatan/pembacaan Derrida terhadap obyek dan teks yang mengambang bebas – penanda dan pertanda. Pertanda itu adalah kehadiran dan penanda adalah label atas kehadiran itu atau representasi terhadap label itu.

Derrida mengatakan “…perasaan kognitif terselip pikiran dan makna berkeliaran, mengambang di antara kemungkinan yang berbeda-beda. Mereka tidak tetap, tetapi bervariasi dan bergerak; makna juga dapat tergelincir, bila Anda mebaca suatu teks, kata-kata dapat diberi tafsiran berbeda-beda dan teks dapat selalu dibaca dengan cara baru.”

Sementara Logosentrisme yaitu paham yang meyakini bahwa makna, tafsir, pengetahuan, atau pemahaman dapat diwariskan secara turun temurun tanpa terkorupsi sama sekali atau tanpa terdistorsi sama sekali.

Lalu yang menjadi permasalahan yang dianggap Derrida perlu pembaharuan adalah dari logosentris sendiri di mana terdapat kekakuan. Sebagai contoh bahwa pemikiran Plato yang kita pelajari saat ini, apakah sama dengan pemikiran Plato yang hidup ribuan tahun silam?

Bisa jadi tidak. Karena karya Plato sudah dibaca oleh ribuan orang dan telah ditafsirkan ulang dan dituliskan kembali. Menurut pemikiran Derrida, pasti ada pemikiran Plato yang sudah terdistorsi atau tidak sesuai dengan maksud Plato sebagaimana awalnya.

Lalu ketika sudah seperti ini, maka ilmu pengetahuan sebenarnya sudah runtuh. Lalu apa jaminan kita belajar pemikiran tokoh-tokoh di masa lalu masih sama dengan apa yang dimaksudkan sang pencipta? Maka itulah mengapa Derrida meberikan solusi dengan menciptakan pemaknaan sendiri yang sebenarnya makna tersebut sudah terdistorsi.

Meskipun begitu, menurut Derrida, itulah yang paling masuk akal. Karena sejatinya, penulis itu telah mati sejak berada di kamarnya. Karena ketika tulisan itu sudah dibaca publik, maka setiap orang memiliki persepsi masing-masing dan penulis tidak memiliki kuasa terhadap tulisannya.

Meskipun Derrida tidak menyutujui adanya logosentrisme klasik Barat, tetapi beliau tetap tidak bisa berpaling dan tidak menyatakan bahwa kemungkinan berpikir di luar logosentrisme.

Perumusan Dasar Logosentrisme Derrida

Dengan berpijak pada teori linguistik umum yang dikembangkan De Saussure dan semiotika, Derrida juga merumuskan dasar logosentrisme sebagai anggapan, yang bisa dikatakan sebagai anggapan pertama tadi. Bahwa teori, teks, atau pernyataan menunjukkan atau mengacu (sebagai penanda) pada “realitas” (riil), yaitu hadir dan bahwa yang “realitas” itu (sebagai pertanda) adalah lebih awal dan asli daripada penanda.

Derrida membantah terhadap pandangan logosentrisme seperti ini. Menurutnya, “penanda” adalah lebih awal ketimbang pertanda. Lebih dari itu, menurut Derrida, tidak ada “pertanda transedental” (signifite transcedental).

Bahasa itu hanya penerjemah konsep. karena logos itu sifatnya tidak tunggal sifatnya egifok di mana konotasinya bisa bermacam-macam. \

Maka agar logos itu memiliki banyak makna, diperlukan penguraian makna yaitu dengan cara mengurai makna yang punya keterkaitan dengan subjek, atau yang bisa disebut sebagai bahasa yaitu sebagai penerjemah konsep.

Di mana, bahasa sendiri sebagai wasilah dan menurut Derrida inilah logosentrisme yang harus ditolak. Karena bahasa memiliki eksistensi sendiri sebagai sebuah sistem, pemikiran juga memiliki eksistensi sendiri sebagai sebuah sistem.

Tetapi karena sebagai sebuah sistem, keduanya tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan konsep filsafat bahasa sebelum Derrida muncul. Bahasa disebut sebagai wasilah, kemudian bahasa tersebut digunakan untuk mengekspresikan pikiran. Dan yang paling superior di antara keduanya adalah pikiran.

Makna Bahasa

Dengan seperti itu, Derrida menolak karena di dalam bahasa setidaknya ada 3 hal, yaitu:

- Makna itu bersifat intertekstual

- Di dalam subjek ada 2 hal: pikiran dan bahasa

- Logosentrisme sebagai metafisik

Lalu bagaimana menguraikannya? Bahasa itu perlu dikembalikan pada hakikatnya agar makna itu menjadi 3 hal di atas. Lalu bagaimana mengembalikan bahasa kepada hakikatnya? Di satu sisi bahasa itu mengandung metafisika dan satu sisi mengandung realitas.

Agar mengungkap realitasnya, bahasa harus diurai dalam kaitan makna dengan makna. Maka di situlah disebutkan sebagai intertekstualitas. ‘

Jadi, kita tidak bisa menemukan satu makna dari bahasa tanpa melihat realitas bahasa itu pada orang dan kita tidak bisa menemukan makna dari orang tersebut tanpa melihat intertektualitas makna itu, pada subjek tanpa realitas itu hanya sebagai bahasa saja. Maka dari itu, harus bisa dibuktikan dengan realitas juga di subjek ini.

Definisi kalau hanya dibahasakan, belum cukup. Dia harus bersama realitas dan harus ada konsep different (pembeda) karena satu dengan yang lain pasti memiliki realitas yang berbeda-beda di mana bahasa sebagai pengekspresian.

Karena setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dikarenakan teks itu adalah aporia/akopasi (jalan buntu). Intinya, banyak tafsir atas satu buku. Teks itu tidak tetap (terus bergerak). Maka dari itu, Derrida menjadikan dekonstruksi sebagai pemecah masalah logosentrisme.

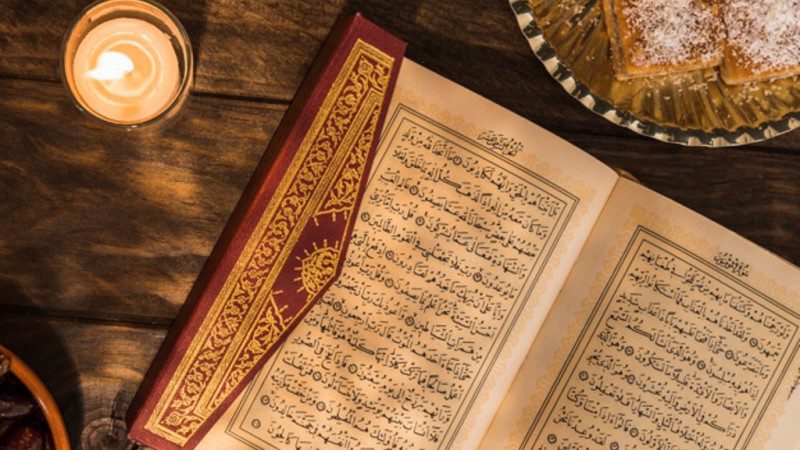

Aplikasi Teori Logosentrisme dalam Ayat Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah firman Allah yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman.

Allah tidak secara langsung memaparkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, melainkan memberi informasi menggunakan sistem tanda (logos) di dalam Al-Qur’an.

Hal ini bertujuan agar manusia dapat berpikir dan memahami ayat-ayat Al-Qur’an secara mendalam. Kita tidak bisa memahami ayat Al-Qur’an hanya dengan melihat dari sisi satu ayat dan tidak menggunakan intertektualitas.

Contoh dalam Q.S al-Ma’un ayat 4 yang berbunyi:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَۙ

“Maka celakalah orang yang salat”

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa celaka bagi orang-orang yang sholat. Mereka akan ditempatkan di neraka wail.

Jika kita tidak melakukan intertekstual teks, maka ayat tersebut pasti akan menjadi rancu dan salah. Bagaimana mungkin orang yang sholat akan celaka dan justru masuk ke dalam Neraka Wail. Maka disinilah diperlukan ayat lain untuk menjelaskan/ mendekonstruksikan makna ayat tersebut.

Adapun ayat yang digunakan untuk mendekonstruksikan ayat tersebut berada pada ayat setelahnya, yang berbunyi:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ

“(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya,”

Ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya mengenai celaka dan neraka bagi orang-orang yang sholat. Ternyata, setelah melakukan intertekstual ayat, diketahui bahwa orang yang sholat, akan masuk neraka jika mereka lalai dalam sholatnya.

Adapun contoh orang yang lalai dalam sholat ialah orang yang selalu menunda sholat sehingga menunaikannya saat batas waktu terakhir.

Teks Sebagai Realitas

Orang yang tidak khusyu’ dalam shalatnya alias سَاهُونَ itu terjadi karena beberapa hal yang sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari seperti masih terpikirkan oleh dunianya atau permasalahan yang menimpanya sebelum sholat.

Dari realitas diatas ketika didekonstruksikan apakah benar seseorang tidak khusyu’ karena memikirkan permasalah yang mimpanya?

Tapi ketika kita bongkar atau di dekonstruksi kemungkinan-kemungkinan lain bisa muncul. Contohnya gangguan setan karena faktor seseorang tidak merapatkan shaf dalam sholat.

Seperti yang diceritakan Anas bin Malik Ra, bahwa Rasulullah SAW menyiapkan jama’ah dengan memerintahkan “Rapatkanlah shaf kalian, luruskan dengan pundak. Demi Allah, Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguuh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf, seperti anak kambing.” (HR. Abu Daud 66, Ibn Hibban 2166, dan dishahihkan syuaib al-Arnauth) yang dapat diartikan bahwasanya seseorang tidak khusyu’ dalam sholatnya mungkin terjadi karena faktor di atas.