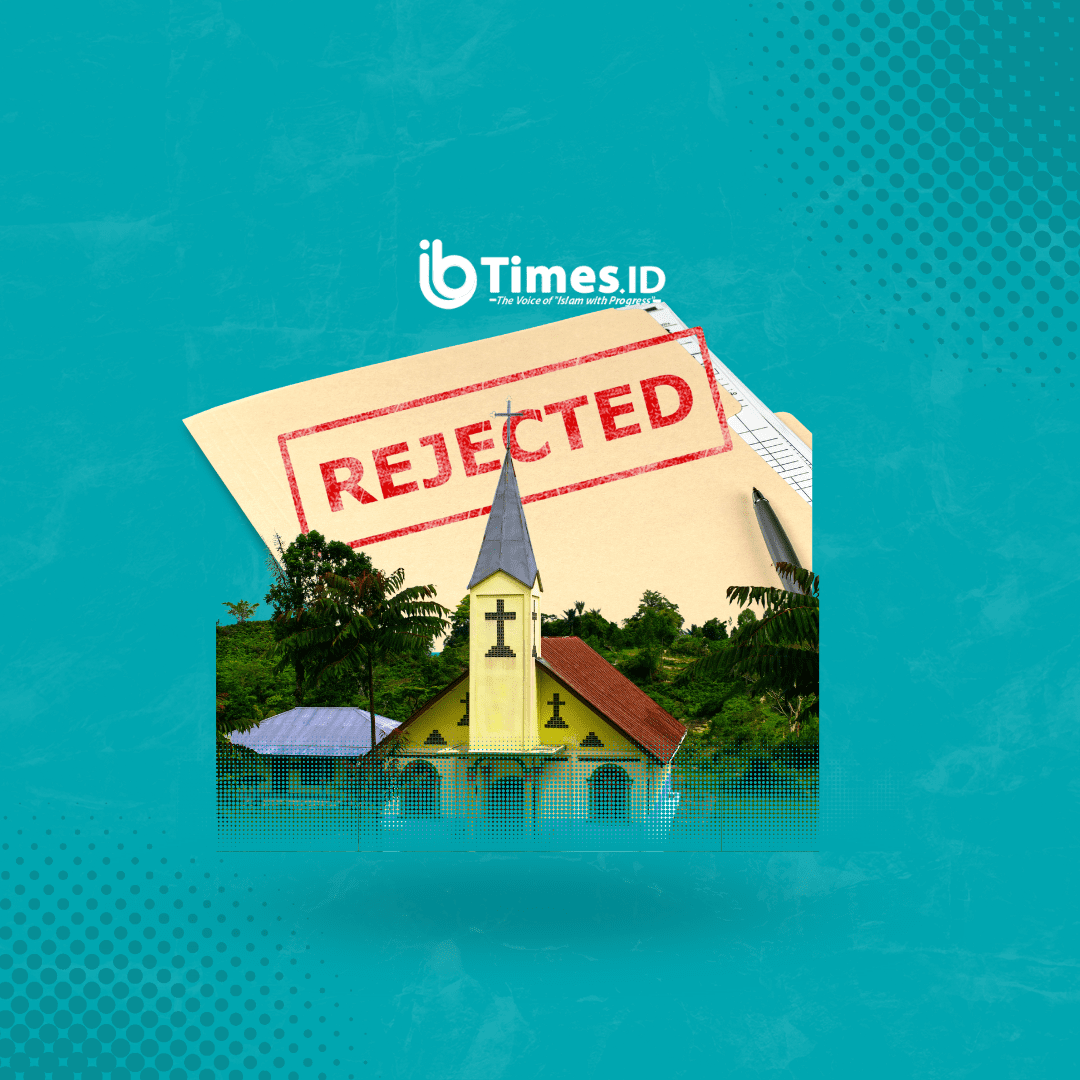

Pada 16 Maret 2021, di Jalan Padat Karya, Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, segerombolan massa mendesak pembatalan rencana pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Pniel Bengkuring dengan memasang spanduk yang bertuliskan “Kami Warga Gang Karya Bersama, Gang Tulus, dan Gang Sayur, Menolak Dengan Keras Pembangunan Gereja Di Lingkungan Kami”.

Suhaji Sukmo, selaku ketua setempat, karena desakan massa tersebut, tidak memberikan rekomendasi pendirian gereja, sehingga kelurahan pun enggan memberikan izin. Menurut Suhaji, warga menolak pendirian gereja karena takut keberadaan gereja memberikan dampak buruk hingga khawatir anak-anak “terpapar” lagu-lagu rohani. Persoalan serupa juga menimpa banyak gereja lainnya hingga sekarang di seluruh Indonesia dengan alasan teologis serupa pula.

Sikap serta tindakan melarang pendirian gereja yang dilandasi ketakutan akan keberadaan agama lain seperti ini memunculkan beberapa pertanyaan pada diri penulis. Apakah dalam beragama harus sampai menghalangi kebebasan beragama orang lain hanya karena kita takut iman kita terancam? Apakah cara mempertahankan iman perlu sampai menghalangi ibadah orang lain? Apakah dengan berhasil menahan pendirian rumah ibadah agama lain berarti kita telah benar-benar mengesakan Allah?

Tauhid Mengharuskan Kita Mubadalah

Mengesakan Allah, jika dilihat dari kalimat Laa ilaaha illallah, pada satu sisi, merupakan sebuah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Zat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Pada sisi lain, pengakuan tersebut juga menyatakan bahwa semua manusia adalah setara di hadapan-Nya. Tiada Tuhan selain Allah berarti tidak boleh ada (dan memang tidak akan ada) yang menjadi tuhan bagi yang lain.

Tauhid menuntut adanya sistem sosial yang resiprokal, sederajat, saling tolong menolong, dan kerja sama. Masyarakat satu sama lain harus saling memanusiakan, tidak mendiskriminasi, tidak menganggap rendah, tidak menghegemoni, dan tidak melakukan kekerasan. Relasi seperti demikian, oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya “Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!” (2021: hal. 4-9), disebut dengan mubadalah.

Prinsip mubadalah memandang seluruh pihak yang berelasi, mulai dari relasi persahabatan individual, keluarga, hingga komunitas besar dan masyarakat sebagai manusia terhormat, bermartabat, dan setara, serta harus adil dan maslahat. Jika kita ingin mendapatkan akses dan kesempatan untuk menikmati hak dan pilihan kita, maka kita juga harus memberi akses dan kesempatan pada orang lain agar mendapatkan hak dan pilihannya.

Minimal, ketika kita tidak bisa memberi hak akses dan kesempatan pada orang lain untuk mendapatkan haknya, kita tidak menghambatnya. Jika kita senang agama yang kita yakini dihormati dan tidak dilecehkan orang lain, maka jangan pernah menghina agama orang lain. Jika kita ingin dihormati dan dilindungi ketika menjadi minoritas, maka ketika menjadi mayoritas hormati dan lindungilah minoritas.

Relasi Antar Umat Beragama: Yang Tidak Mubadalah Sejatinya Mengingkari Tauhid

Jika memandang kasus penolakan pendirian gereja dengan perspektif mubadalah, jelas terlihat bahwa penolakan tersebut tidaklah mencerminkan hubungan antar umat beragama yang bersifat mubadalah. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang menolak tidak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan-Nya.

Tuntutan tauhid berupa sistem sosial yang resiprokal, sederajat, saling tolong menolong, dan kerja sama tidak tercermin dalam perlakuan mereka. Bukannya saling memanusiakan, yang dilakukan justru mendiskriminasi, menganggap rendah, dan menghegemoni. Dalam perspektif mubadalah, diskriminasi tersebut berarti mengingkari keesaan Tuhan karena pihak yang mendiskriminasi seolah menjadi tuhan bagi yang lain.

Prinsip mubadalah yang memandang seluruh pihak yang berelasi sebagai manusia terhormat, bermartabat, dan setara, serta harus adil dan maslahat, telah dilanggar oleh mereka yang menolak pendirian rumah ibadah agama lain. Jika telah mendapatkan akses dan kesempatan untuk menikmati hak dan pilihan beribadah untuk diri sendiri, maka seharusnya juga memberi akses dan kesempatan pada orang lain agar mendapatkan hak dan pilihannya untuk beribadah dengan aman dan nyaman di rumah ibadahnya sendiri apapun agamanya.

***

Menolak pendirian rumah ibadah agama lain menunjukkan bahwa untuk tidak menghambat orang lain mendapatkan haknya saja sudah tidak mampu, apalagi memberi hak akses dan kesempatan pada orang lain untuk dapat beribadah di rumah ibadahnya sendiri. Pihak yang menolak, selaku mayoritas, justru menghambat minoritas untuk mendapatkan haknya.

Pola masyarakat beragama mayoritas menindas masyarakat beragama minoritas ini banyak terjadi di seluruh belahan dunia, oleh masyarakat agama apapun kepada masyarakat agama apapun. Selaku umat beragama yang agamanya mengklaim sebagai rahmatan lil alamin, umat Islam yang menolak pendirian rumah ibadah agama lain, apalagi dengan alasan “menjaga keimanan”, sejatinya justru mencederai klaim itu sendiri.

Alhasil, tauhid sebagai bagian dari akidah Islam seharusnya menimbulkan hubungan antar umat beragama yang bersifat mubadalah, yang resiprokal, sederajat, saling tolong menolong, dan kerja sama, bukan justru mendiskriminasi, menganggap rendah, dan menghegemoni.

Berbagai kasus umat Islam yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain dengan alasan “menjaga keimanan” juga akan membangun citra Islam menjadi buruk di mata dunia alih-alih rahmatan lil alamin. Keberhasilan menolak pendirian rumah ibadah agama lain mungkin membuat pelakunya merasa imannya aman dan kuat. Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh lagi, hal tersebut justru juga menunjukkan bukti rapuhnya iman seseorang terhadap hal-hal di luar dirinya sendiri.

Editor: Soleh