Kebebasan dan hak untuk beragama/berkepercayaan merupakan persoalan krusial dalam agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan. Masalah ini terus mengundang perdebatan di kalangan kaum agamawan tak terkecuali di kalangan ulama Muslim bahkan kaum awam. Meski perdebatan ini terus mengundang perhatian besar dalam beberapa dekade terakhir, subjek bahasan semacam ini bukan hal baru setidaknya dalam diskursus pemikiran keislaman.

Sebagai bagian dari tema dan persoalan teologi, para mutakallim (teolog) Muslim sudah jauh-jauh hari memperbincangkannya dalam karya-karya mereka. Dua teolog terkenal yang pernah membahas secara panjang lebar adalah Shahrastani dan Ibnu Hazm, keduanya dikenal sebagai Bapak Perbandingan Agama (Comparative Religions Pioneers) di dunia Islam. Karya keduanya juga menjadi bacaan wajib bagi para pengkaji sejarah agama-agama.

Namun demikian, kenyataan tetap bicara lain. Antusiasme dan emosi yang meledak-ledak seringkali mewarnai perdebatan yang satu ini. Banyak dijumpai di kalangan Muslim fundamentalis dan eksklusifis yang menentang keras upaya-upaya para penganjur hak-hak asasi manusia agar hak untuk bebas beragama dan tidak beragama, bertuhan atau tidak bertuhan, diakui dan dihargai sebagai bagian dari hak paling dasar yang inheren dalam diri manusia.

***

Setidaknya alasan mendasar yang sering dijadikan argumen mereka adalah bahwa manusia sejak lahir sudah membawa fitrah bertuhan, sebagaimana insting lainnya yang merupakan bawaan sejak manusia berada dalam rahim. Fitrah bertuhan berangkat dari perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan ketika kali pertama ruh ditiupkan ke jasad manusia. Tuhan berfirman: “Apakah kamu mengakui bahwa Aku adalah Tuhanmu?” Kemudian manusia menjawab: “Benar, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami”.

Fitrah bertuhan adalah doktrin utama dalam Islam dan ini diakui oleh semua Muslim di manapun. Namun satu hal yang urgen dalam konteks ini ialah bahwa pembicaraan tentang hak-hak asasi memfokuskan diri pada persoalan eksistensi manusia setelah dilahirkan ke bumi, berkembang menjadi dewasa dengan akal pikiran yang dipandang cukup untuk menentukan pilihan atas tindakannya. Dengan cara ini keputusan-keputusan yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dipilih merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan akal sehat untuk menentukan jalan hidup, termasuk apakah ia menjadi manusia bertuhan, atau tidak bertuhan, menganut suatu agama, atau tidak memiliki agama apapun.

Pengembangan Teori Maqashid al-Shari`ah

Persoalan krusial ini bukan semata monopoli para teolog atau mutakallimin, namun juga menjadi perhatian para fuqaha, utamanya Imam al-Syatibi. Ia dalam karya besarnya al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam merumuskan lima tujuan pokok syariah diturunkan kepada umat manusia.

Melalui pendekatan induksi-tematik (al-istiqra’ al-ma`nawi), al-Syatibi menyimpulkan maksud-maksud penetapan syariah itu kedalam lima macam: yakni menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-`aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Lima maksud syariah ini kemudian dikenal dengan sebutan maqashid al-shari`ah.

Teori maqashid dari al-Syatibi ini tentu saja dikembangkan menurut tuntutan zamannya dan perubahan sosial yang terjadi pada saat itu. Karena tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri, maka tuntutan untuk mengembangkan pemaknaan dan substansi maqashid al-shari`ah juga menjadi kebutuhan yang terus bergulir. Sebagai misal, al-Syatibi pada masanya belum menghadapi problem lingkungan sepelik dan sekrusial masa sekarang, sehingga dapat diterima jika dalam teori maqashidnya belum memasukkan unsur pelestarian lingkungan (hifz al-bi’ah).

Teori maqashid al-shari`ah dan pengembangannya memiliki potensi besar dalam rangka memerankan agama sebagai pelindung atas hak-hak individu. Bila perlindungan atas hak-hak individu ini berjalan menurut koridor yang benar, maka agama dalam hal ini merupakan modal sosial (social capital) bagi terbangunnya masyarakat madani (civil society). Dan dengan cara itu agama sekaligus memberikan kontribusi bagi pemeliharaan kehidupan demokrasi.

Agama sepenuhnya mendukung kehidupan demokrasi dalam bidang keagamaan melalui proteksi atas hak asasi beragama atau berkepercayaan, dan menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pengikutnya, sebagaimana dalam sistem konstitusi Negara Indonesia disebut secara jelas dalam pasal 29 UUD 1945.

***

Peran ini sangat signifikan bagi perkembangan agama dan penganutnya itu sendiri. Organisasi-organisasi keagamaan dapat pula secara konsisten melakukan pembelaan atas hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya hak asasi dan kebebasan beragama atau berkepercayaan.

Pernyataan-pernyataan sosial dari kelompok-kelompok keagamaan dibingkai dalam bahasa hak asasi manusia. Lebih dari sekedar mempertahankan hak beragama dan berkepercayaan dalam bahasa hukum, pernyataan-pernyataan mereka juga mencerminkan hak-hak ketuhanan dari individu-individu dan melukiskan hubungan selaras antara spiritualitas dan pertumbuhan manusia.

Imam al-Syatibi memasukkan kelima tujuan pokok syariat itu dalam kategori “kepentingan yang mendesak atau urgen”. Ia menyebutnya dengan istilah lima hal dharuriyyat. Kelima hal tersebut perlu diperhatikan oleh setiap manusia. Manusia harus “menjaga”nya (hifz). Istilah “menjaga” dalam ungkapan maqashid itu lebih menggambarkan pada suatu tindakan “memelihara” sesuatu yang sudah dipilih atau diambil.

Dengan demikian, “menjaga” lebih melukiskan suatu tindakan lanjutan atau akibat yang harus diterima oleh manusia karena pilihan-pilihannya. Pada saat yang sama, kata “menjaga” belum mewakili tindakan yang menunjukkan “sebab”, “asal-usul” sesuatu mengapa mesti dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, perluasan makna “menjaga” merupakan kebutuhan. Kata “hifz” lebih tepat jika dipahami mencakup tindakan “menjamin”, “melindungi” hak dan kebebasan. Jadi, hifz al-din berbicara tentang jaminan atas hak asasi dan kebebasan manusia dalam hal beragama atau berkepercayaan sekaligus perlindungan terhadap hak dan kebebasan tersebut.

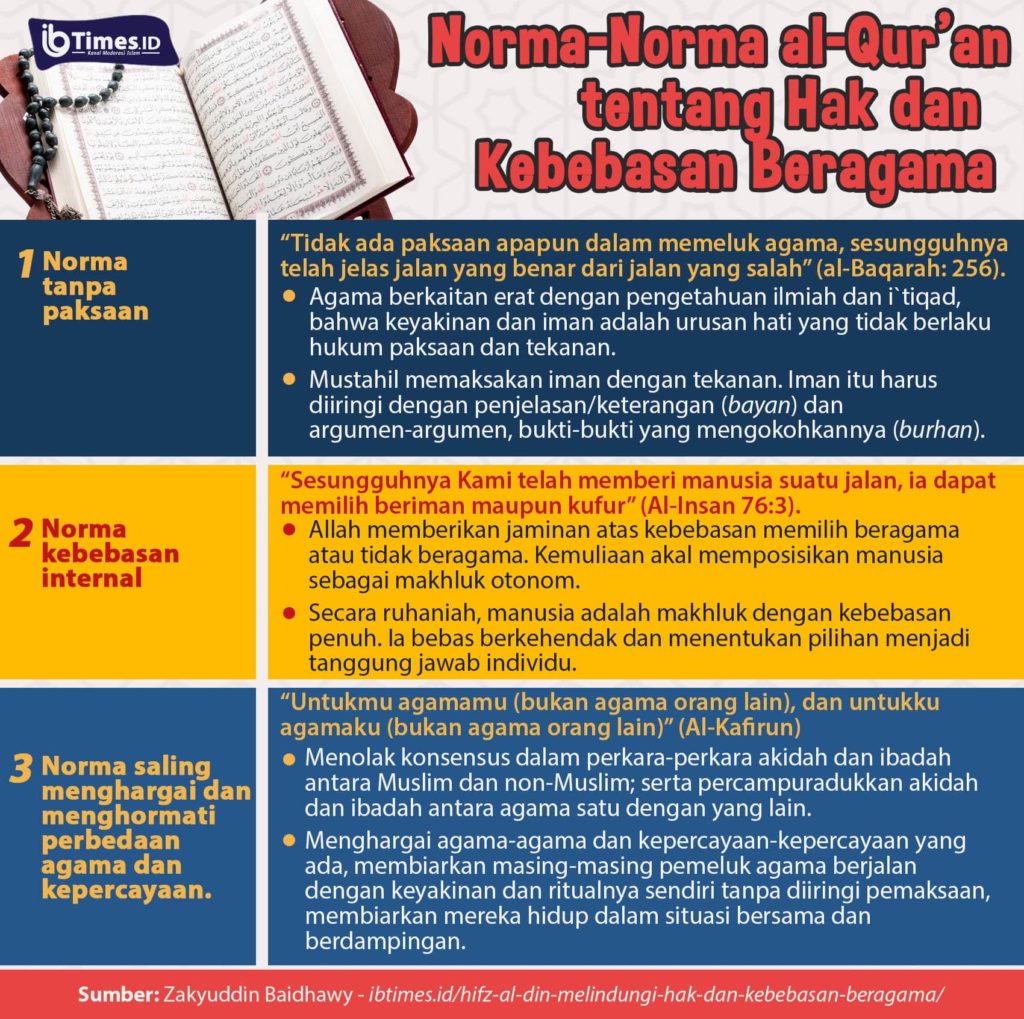

Norma-norma al-Qur’an tentang Hak dan Kebebasan Beragama

Dalam kerangka inilah, norma-norma al-Qur’an menjabarkan bagaimana hak dan kebebasan beragama dapat dijamin dan dipastikan.

Pertama, norma tanpa paksaan. Al-Qur’an memandang persoalan beragama sebagai fundamental bagi manusia. Ini menyangkut pilihan hakiki untuk percaya atau tidak percaya, iman atau tidak beriman kepada sesuatu yang dipandang “ultim” dalam kehidupan ini. Ultim karena beragama atau tidak beragama tidak sekedar menyangkut keyakinan, lebih dari itu keputusan imani ini menyangkut soal jalan hidup dan akan berujung pada kematian dan pertanggung jawaban. Kematian dan pertanggung jawaban merupakan suatu fase krusial yang sama pentingnya, di mata orang Islam, dengan perjanjian primordial yang disebut fitrah.

Islam secara lugas dan tegas menyatakan: “Tidak ada paksaan apapun dalam memeluk agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah” (al-Baqarah: 256). Ayat ini meniadakan semua unsur keyakinan terhadap agama apapun yang dilandaskan atas dasar paksaan. Menurut al-Thabathabai, karena agama berkaitan erat dengan pengetahuan ilmiah, berkaitan dengan i`tiqad. Yakni bahwa keyakinan dan iman adalah urusan hati yang padanya tidak berlaku hukum paksaan dan tekanan, dan selalu memiliki illat dan sebab lain yang bersifat nuraniah.

Muhammad Abduh menegaskan bahwa “iman adalah unsur pokok dalam agama”. Oleh karena itu, mustahil memaksakan iman dengan tekanan. Iman itu harus diiringi dengan penjelasan/keterangan (bayan) dan argumen-argumen, bukti-bukti yang mengokohkannya (burhan). Maka ketika pernyataan la ikraha fi al-din diikuti dengan pernyataan qad tabayyana al-rusyd min al-ghayy, itu artinya telah tampak dengan jelas bahwa dalam agama-agama (al-milal) dan aliran-aliran (al-nihal) itu ada irsyad, petunjuk, kebahagiaan dan cahaya.

Abduh tidak menunjukkan secara eksplisit tentang maksud al-milal dan al-nihal. Dari sini dapat dipahami bahwa agama apapun yang dipilih sebagai jalan hidup, ada kemungkinan bagi penganutnya untuk memperoleh irsyad, petunjuk, kebahagiaan dan cahaya darinya. Yang penting ada agama yang menjadi pegangan hidup, sandaran spiritual bagi manusia terhadap “Realitas Ultim” dan dengannya jalan keselamatan diharapkan tercapai.

***

Kedua, norma kebebasan internal. Manusia adalah makhluk sempurna dari segi penciptaan dibandingkan dengan makhluk lain. Aspek yang membuatnya unggul adalah dimensi akal. Akal ini memposisikan anak Adam ini sebagai makhluk otonom. Otonom dari segi kedudukan, fungsi dan perannya adalah khalifah di muka bumi.

Otonom dari segi ruhaniah, manusia adalah makhluk dengan kebebasan penuh. Ia bebas berkehendak dan menentukan pilihan. Keputusan-keputusan yang lahir dari kehendak dan pilihannya itu secara simultan menjadi tanggung jawab individu.

Mempertimbangkan otonomi dan kebebasan manusia dalam membawa arah kehidupannya secara individual, Allah menyatakan jaminan atas kebebasan memilih beragama atau tidak beragama. Dalam sebuah ayat dinyatakan: “Sesungguhnya Kami telah memberi manusia suatu jalan, ia dapat memilih beriman maupun kufur” (Al-Insan 76:3).

Ketiga, norma saling menghargai dan menghormati perbedaan dan keragaman agama/kepercayaan. Lakum dinukum waliya din dalam surat al-Kafirun merupakan suatu “pembatasan” (al-hasr), yakni sikap menarik batas secara tegas dalam hal akidah dan keyakinan agama. “Untukmu agamamu (bukan agama orang lain), dan untukku agamaku (bukan agama orang lain)”.

Pesan inti surat al-Kafirun dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, pernyataan negasi atas ishtirak atau konsensus dalam perkara-perkara akidah dan ibadah antara Muslim dan non-Muslim; penegasian atas percampuradukkan akidah dan ibadah antara agama satu dengan yang lain.

Kedua, pernyataan afirmatif atas penghargaan terhadap agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang ada, membiarkan masing-masing pemeluk agama berjalan dengan keyakinan dan ritualnya sendiri tanpa diiringi pemaksaan, membiarkan mereka hidup dalam situasi bersama dan berdampingan.