Sejak awal kelahirannya di Hijaz, sebuah wilayah yang didominasi oleh gurun pasir yang luas; di mana musim kemarau berhembus sangat lama sepanjang tahun, Islam sebagai ajaran baru telah berada dan memposisikan diri sebagai penentang status quo; kemapanan dan pemegang kekuatan tunggal politik. Hal itu dapat dilihat secara riil di dalam praktek kehidupan muslim di masa-masa awal keberadaannya.

Kondisi Geografis Hijaz

Berada di antara dua imperium besar; Romawi di sebelah barat dan Persia di bagian timur, secara geografis Hijaz tidak menarik bagi para bangsa penakluk tersebut. Selain karena keberadaannya di tengah padang pasir yang tandus, iklim yang panas sepanjang tahun dan curah hujan yang kurang membuat daerah ini tidak cocok untuk mengembangkan kehidupan pertanian—ciri masyarakat agraris yang stabil dalam mengembangkan kebudayaan.

Ini juga menyebabkan suku-suku di Hijaz memiliki kebiasaan nomaden; berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Sepanjang tahun adalah musim-musim yang berat, selain karena persaingan antar suku yang keras, bertahan hidup di daerah padang pasir bukanlah hal yang mudah.

Padang pasir yang gersang itu pula berpengaruh terhadap karakter dan corak berpikir orang-orangnya yang keras dan cenderung berpandangan tribal; sangat kuat dalam kesukuan dan suka berperang. Hingga hari ini, dapatlah dicari benang merah mengapa bangsa Arab (Timur Tengah dalam term orientalis) memiliki watak yang keras dan gersang; layaknya padang pasir itu.

Firas Alkhateeb dalam Lost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilization from the Past mengungkap, Aleksander Agung hanya melintasi kawasan ini pada 300-an SM dalam perjalanannya menuju Persia dan India. Bahkan, Romawi berusaha menguasainya sekitar 20-an SM melalui Yaman, namun gagal beradaptasi dan melakukan penaklukan lantaran gersang dan kerasnya dataran ini.

Iklim keringnya sangat tidak ramah, bahkan bagi suku Arab nomaden yang tinggal di sana. Angin muson membawa hujan musiman ke pantai selatan semenanjung di musim gugur. Tetapi, hujan ini tertahan oleh dataran yang naik sehingga tak pernah bisa sampai ke gurun Arab. Akibatnya, sebagian besar semenanjung tetap kering sepanjang tahun. Palung kering yang disebut wadi memanjang sepanjang daratan, namun tetap tak bisa dikenali sebagai sungai.

Dalam situasi geografis yang demikian, Islam muncul di tengah-tengah dua kekaisaran yang telah babak belur karena perang yang berkepanjangan. Sejarah mencatat, ajaran Muhammad itu berkembang lebih cepat dari gerakan dan agama manapun di dunia. Dengan semangat monoteisme dan melanjutkan kemanusiaan yang dibawa oleh Ibrahim, Islam diterima oleh penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang banyak (politeisme). Pada kepercayaan kaum pagan, Allah—Tuhan dalam Bahasa Arab, hanyalah salah satu di antara sekian banyak Tuhan.

Nantinya, kekuatan ini menyapu bersih gurun Arab, mengasimilasi bangsa-bangsa. Luas kekuasaannya membentang dari Spanyol hingga India pada masa awal 700-an Masehi.

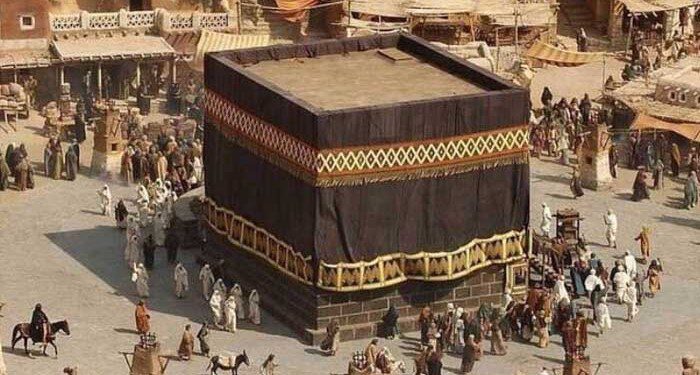

Mekkah dalam Teropong Historis

Mekkah kala itu sebagai pusat perdagangan dan agama di jantung semenanjung Arab. Muhammad tumbuh di tengah-tengah kota yang dikendalikan supremasi politiknya oleh Suku Quraisy; satu suku terdiri dari beberapa klan. Ini tidak lantas membuat Muhammad memiliki akses atau kedudukan istimewa di tengah-tengah para tetua suku. Ia lahir dari klan Bani Hasyim, satu klan rendah di antara klan-klan yang lain dalam Suku Quraisy.

Terletak pada sekitar 80 kilometer dari Laut Merah, kota ini mendapat keuntungan perdagangan dari utara ke selatan dan juga sebaliknya—menghubungkan Yaman di Selatan dan Romawi di utara. Padang pasir yang mengelilinginya terbebas dari pengaruh atau kendali asing di sekitarnya. Selain menjadi tempat interaksi perdagangan, Mekkah menjadi satu-satunya kota tujuan haji bangsa-bangsa Arab. Pada saat yang bersamaan, ia terhubung dan terisolasi secara internasional.

Demikian, meski ia terisolasi dari dua peradaban besar Romawi dan Persia, Mekkah sudah cukup menjadi alasan yang kuat sebagai katalisator perkembangan perekonomian dan politik di semenanjung Arab. Bertahun-tahun setelahnya, kota ini menjadi kota yang tidak saja menjadi perlintasan dua peradaban—melainkan menjadi pusat lahirnya sebuah peradaban baru; peradaban yang bersimpul pada monoteisme Ibrahim.

Gagasan-gagasan turunan dari monoteisme Ibrahim yang dibawa Muhammad menjadi ancaman tersendiri bagi Suku Quraisy—pemegang kendali dan status quo di Mekkah. Ajaran baru itu berdiri menggugat politeisme lama yang telah berkembang dan dianut di sekitar Ka’bah, ia juga menggugat otoritas politik ekonomi yang telah mapan.

Bagaimana tidak, sekali dalam setahun orang-orang di semenanjung Arab berbondong-bondong untuk pergi berziarah ke Ka’bah dengan ritual-ritual pemujaan terhadap 360 berhala di sekelilingnya. Ini adalah bisnis yang menggiurkan bagi kaum kapitalis Mekkah.

Di sana, siklus perdagangan yang alami terjadi. Suku Quraisy sebagai fasilitator; pemegang otoritas; dan status quo, mendapat keuntungan besar dari siklus yang teratur ini. Namun, monoteisme yang muncul embrio-nya dalam diri Muhammad adalah momok. Konsep keesaan Tuhan yang dibawanya menolak berhala. Menukik dan tajam di jantung politeisme Arab.

Secara langsung, ketiadaan berhala berarti ketiadaan ziarah. Ketiadaan ziarah artinya ketiadaan bisnis. Ini mengapa monoteisme yang dibawa Muhammad sebisa mungkin tidak boleh diperkenalkan di kalangan pemimpin suku di Mekkah. Sebab, penerimaan terhadapnya berarti satu langkah membuka pintu pada penerimaan terhadap pergeseran otoritas. Pergeseran otoritas artinya sebuah ritual penutupan pundi-pundi keuntungan kapital para pemain lama.

Penerimaan terhadap monoteisme Muhammad adalah satu jalan menuju penggeseran otoritas dari pemegangnya yang lama kepada pemegang otoritas yang baru. Di sini, pertarungan kekuasaan (baca: wacana) baru saja dimulai. Telah dan sedang berlangsung pertempuran di atas tanah Mekkah; kuasa pengetahuan yang dimapankan oleh Suku Quraisy melawan penantangnya yang baru; monoteisme Muhammad.

Editor: Soleh