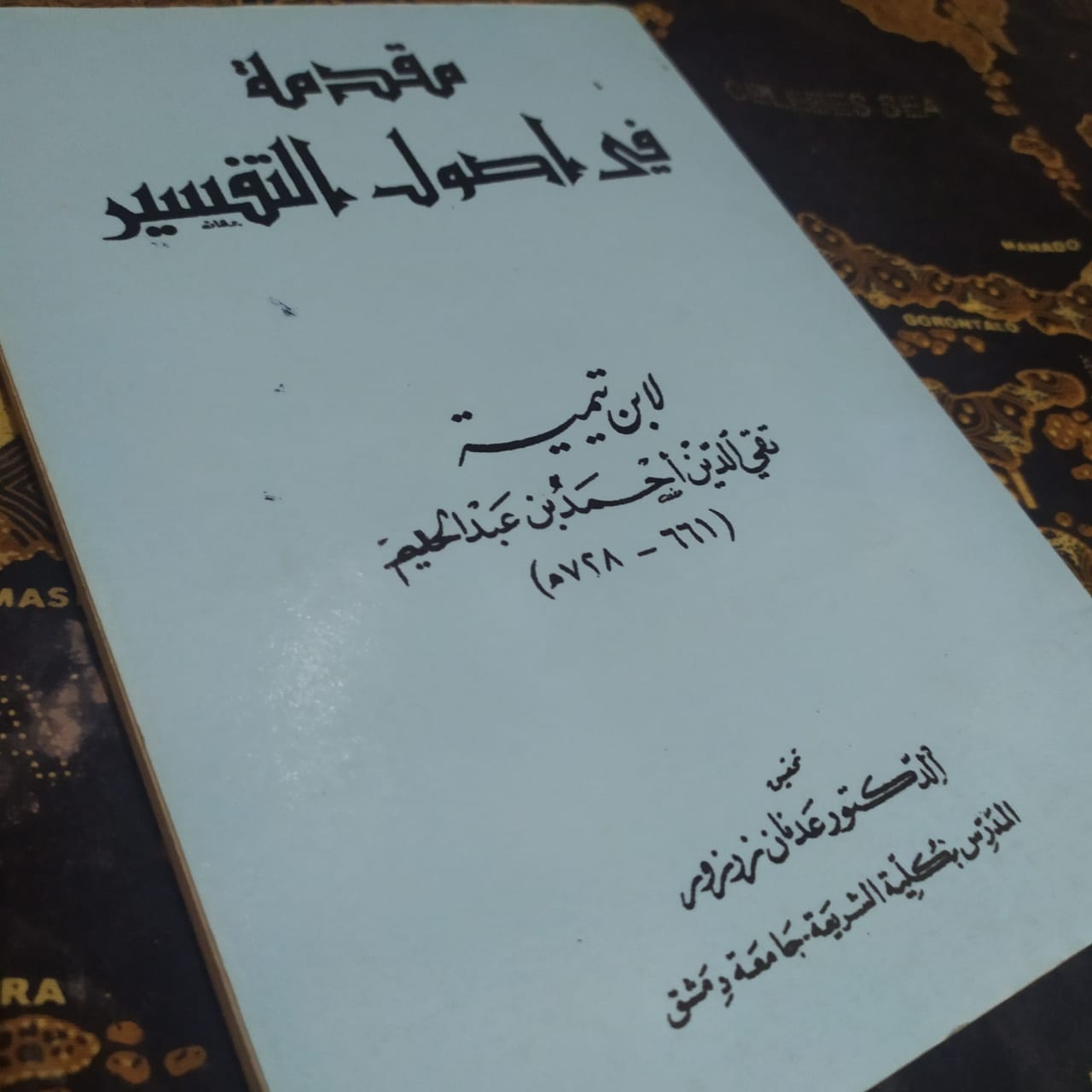

Kitab Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir merupakan salah satu dari sekian banyak kitab yang menggunakan istilah ‘muqaddimah’ dalam judulnya. Misalnya, Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, Muqaddimah Abi Hafsh al-Bukhari, Muqaddimah Abi al-Laitsi, Muqaddimah al-Ajurumiyah, dan lain-lain.

Dari sekian banyak kitab tersebut, yang populer hingga saat ini adalah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun dan Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir Ibnu Taimiyah (selanjutnya disebut Muqaddimah Ibnu Taimiyah).

Salah satu alasan kepopuleran kitab Muqaddimah Ibnu Taimiyah adalah ketokohan dari Ibnu Taimiyah itu sendiri. Selain itu, kitab ini banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama setelahnya, misalnya Ibnu Katsir -yang sekaligus murid dari Ibnu Taimiyah-, al-Zarkasyi, al-Suyuthi, dan al-Qasimi.

Sebenarnya, pemberian nama kitab ini bukan atas inisiatif dari Ibnu Taimiyah sendiri, melainkan dari al-Qadhi al-Hanbali, Muhammad Jamil al-Syathi. Informasi ini dapat diperoleh dari Syarh Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir karya Sulaiman bin Nashir al-Thayyar.

Lantas, apa yang melatarbelakangi penulisan kitab ini? Alasan utama penulisan kitab ini adalah untuk menjawab permintaan dari murid-murid beliau untuk menulis sebuah pengantar tafsir yang menghimpun kaidah-kaidah umum untuk memahami Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam Muqaddimah kitab:

فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمّن قواعد كلية تعين على فهم القرأن, ومعرفة تفسيره ومعانيه, والتمييز – في منقول ذلك ومعقوله – بين الحق وأنواع الأباطيل, والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل .

Oleh karena itu, berkaca pada judul dari kitab ini, penjelasan yang ada dalam kitab ini tidak berbicara seluruh aspek – al-dunya wa ma fiha – Ulumul Qur`an dan Tafsir. Ibnu Taimiyah hanya menampilkan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang oleh para penafsir dan pengkaji al-Quran. Sehingga dapat memahami makna al-Quran secara benar dan dapat membedakan penafsiran yang benar dan salah.

Kitab ini diawali dengan penjelasan seputar penafsiran di era Nabi Muhammad dan sahabat. Penting dicatat bahwa sejak awal Ibnu Taimiyah menegaskan Nabi Saw telah menjelaskan makna dan lafaz al-Quran. Asumsi ini akan melahirkan kesimpulan bahwa metode terbaik dalam tafsir al-Quran adalah tafsir dari Nabi SAW (al-tafsir al-manqul aw al-riwayah).

Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah hendak mengatakan bahwa memahami al-Quran secara benar adalah dengan mengambil rujukan dari Nabi SAW dan generasi awal (salaf al-shalih). Inilah barometer tafsir al-Quran menurut Ibnu Taimiyah.

Tetapi, perlu ditekankan juga bahwa Ibnu Taimiyah tidak menutup mata terhadap keragaman tafsir. Beliau membagi keragaman tafsir ke dalam dua kategori, yaitu ikhtilaf tanawwu’ dan ikhtilaf tadhadh. Menurut beliau, keragaman tafsir generasi salaf itu masuk dalam kategori ikhtilaf tanawwu’, yaitu substansinya sama, hanya cara menjelaskannya yang berbeda.

Sebenarnya, klasifikasi ini menjadi celah bagi Ibnu Taimiyah untuk mengkritik tafsir-tafsir lain yang beragam dalam konteks ikhtilaf tadhadh (kontradiktif). Beberapa golongan yang dikritik secara langsung oleh Ibnu Taimiyah adalah Mu’tazilah dan Syiah.

Kritik Ibnu Taimiyah terhadap beberapa tafsir tersebut merupakan hal yang wajar, sebab tafsir merupakan produk pemahaman manusia yang dapat salah. Dalam konteks ini, beliau tidak terjebak dalam taqdis al-tafsir (sakralitas tafsir).

Tetapi, dalam konteks penafsiran generasi salaf, beliau cenderung taqdis al-tafsir. Bahkan mengatakan bahwa penafsiran generasi salaf merupakan salah satu penafsiran yang terbaik.

Di sisi lain, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pemahaman sejarah/konteks di samping pemahaman bahasa Arab. Bahkan, beliau mengkritik dua golongan yang dianggap keliru dalam memahami al-Quran.

Golongan pertama, memahami satu makna berdasarkan pemahamannya terhadap makna tersebut sebelumnya. Sedangkan golongan kedua, memahami satu lafaz murni dengan menggunakan pendekatan bahasa Arab semata.

Keduanya menurut Ibnu Taimiyah belum tuntas dalam memahami al-Quran. Sebab, konteks turunnya al-Quran, mukhatab, mutakallim, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejarahan juga harus diperhatikan. Ini menjadi barometer lain yang perlu ditekankan dalam memahami al-Quran.

Beliau memberikan beberapa contoh penafsiran yang keliru, misalnya dari golongan Syiah yang ekstrim, ada yang menafsirkan bahwa Surah al-Lahab itu diturunkan untuk Abu Bakar dan Umar. Sedangkan dari pendukung Sunni menghadirkan penafsiran Surah al-Tin ayat 1-4 dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Menurut Ibnu Taimiyah, kedua golongan tersebut keliru dalam menafsirkan al-Quran, sebab, konteks penurunan ayat tersebut tidak berbicara tentang hal itu. Di samping itu, faktanya juga tidak demikian, tidak mungkin Allah SWT melaknat Abu Bakar dan Umar. Istilah ini menurut Ibnu Taimiyah khata’ fi al-dalil wa al-madlul.

Barometer kedua ini yang seringkali ‘terlupakan’ oleh sebagian gerakan yang sering mengutip pendapat-pendapat Ibn Taimiyah. Gerakan-gerakan ini biasanya hanya berpedoman pada barometer pertama, yaitu tafsir yang terbaik adalah tafsir Nabi SAW dan tafsir generasi salaf al-shalih dengan jargon utamanya ‘Kembali kepada al-Quran dan Sunnah’. Tetapi, tidak melihat barometer yang kedua, yaitu konteks historis dari ayat tersebut diturunkan.

Jika menelisik lebih jauh, kenapa penafsiran Nabi SAW dan generasi salaf merupakan penafsiran yang terbaik. Salah satu jawabannya adalah karena merekalah sebagai pelaku dan saksi sejarah yang melihat konteks turunnya al-Quran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barometer utama dalam memahami al-Quran adalah dengan melihat konteks sejarahnya.

Meski demikian, dalam beberapa hal, konteks sejarah ala Ibnu Taimiyah juga perlu dikoreksi kembali. Misalnya, dalam kitab Iqtida al-Shirat al-Mustaqim, beliau menyebutkan bahwa ras Arab (jins al-‘arab) adalah lebih baik daripada ras non-Arab (jins al-‘ajam).

Sikap ini tentu lahir dari pemahaman sejarah bahwa Islam lahir dan berkembang di Arab. Hal ini melahirkan sikap yang diskriminatif, misalnya tidak setuju dengan kepemimpinan non-Arab terhadap orang Arab dalam pemerintahan, menetapkan pakaian Arab untuk seluruh umat Muslim, menilai busana non-Arab sebagai makruh, dan lain-lain.

Karenanya, menurut Jasser Auda, sikap tersebut justru menciderai maqasid dari kesetaraan ras (equality of races) yang terdapat dalam sejumlah ayat al-Quran dan riwayat hadits. Dengan demikian, kesadaran sejarah harus dihubungkan dengan usaha untuk menggali makna-makna yang tersirat. Sehingga usaha tersebut melahirkan penafsiran yang tidak literalis, tetapi, juga tidak terlepas dari konteks ayat tersebut.

Semangat inilah yang banyak digagas oleh kalangan modernis. Sehingga sebenarnya ada kesinambungan tradisi antara Ibn Taimiyah dengan pemikir-pemikir modern saat ini (shifting paradigm), adanya persamaan dan perbedaan, merupakan keharusan ilmiah dan alamiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

‘Ala kulli hal, kitab ini penting dan layak untuk dibaca bagi siapa pun yang hendak mendalami tafsir al-Quran. Sebelum melangkah dan menyelami kedalaman ilmu tafsir, perlu membaca kitab ‘pengantar’ dari Ibnu Taimiyah ini. Bagi golongan yang selama ini ‘anti’ dengan Ibnu Taimiyah, ada satu pesan ‘If you judge a book by it’s cover, you might miss out on an amazing story’. Wallahu a’lam bish shawwab.

Editor: Arif