Awal abad ke-20 disebut sebagai era kebangkitan nasional. Kemerdekaan Indonesia terjadi tahun 1940-an, tetapi apinya sudah menyala di awal tahun 1900-an. Kondisi itu menarik dicermati sebagai kaca benggala, karena kebangkitan nasional justru terjadi ketika kekuasaan Belanda menjadi hegemoni dan tidak lagi tertandingi.

Apabila sebelum abad ke-20 masih ada perlawanan besar di berbagai daerah, seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Cut Nyak Dien, dan lain-lainnya, maka akhir tahun 1800-an perlawanan itu surut. Hanya tinggal beberapa aksi seporadis, seperti perlawanan kaum petani di Banten tahun 1888 atas pajak yang tinggi dalam sistem tanam paksa.

Pasca itu, secara umum orang mengakui otoritas Pemerintah Hindia Belanda dan menerima pengaturan sosial politik sebagai hal normal. Namun, justru ada sisi lain dari kemapanan itu yang membuka pintu kebangkitan sosial, yakni pendidikan, pers, dan penerbitan.

Pendidikan semakin luas dibuka untuk umum, meski masih ada pembatasan segmen, akibat politik etis. Meski tujuan awal diutamakan untuk mengisi birokrasi pemerintah kolonial, tetapi tokoh-tokoh kritis lahir justru dari dunia pendidikan.

Pendidikan Rakyat Dasar yang dibuka Pemerintah Hindia Belanda adalah untuk mengajarkan baca dan tulis aksara Latin dan berhitung. Dunia pendidikan mendorong lahirnya gerakan-gerakan sosial dan keagamaan, seperti Boedi Utomo dan Muhammadiyah.

Perkembangan Pers Era Kebangkitan Nasional

Sementara itu, pers menjadi semakin berkembang sejak akhir abad ke-19. Percetakan yang dimiliki para pengusaha Belanda maupun Tionghoa membuka pintu bagi informasi mengenai apa yang sedang terjadi.

Awalnya, pers itu lahir sebagai corong pabrik-pabrik, tetapi lambat laun banyak penerbitan dan koran dikelola lebih umum. Bagi kalangan terdidik yang ingin membentuk penerbitan, mereka bisa mencetak karya-karyanya di percetakan keturunan Tionghoa.

Di kalangan Tionghoa, sudah lahir ratusan karya sastra berbahasa Melayu, baik hasil alih bahasa, saduran, atau tulisan Tionghoa setempat.

Ormas atau tokoh pergerakan Islam tidak ketinggalan memanfaatkan pintu perkembangan informasi itu. Sayyid Usman Betawi pada periode 1898 – 1914 mencetak dan menjual sendiri karya-karyanya melalui cetakan litograf.

Cabang-cabang Sarekat Islam mendirikan lembaga penerbitan mereka masing-masing, seperti Sarekat Islam punya Sinar Djawa atau Sinar Hindia di Semarang, dan Sarotomo di Solo, serta Oetoesan Hindia (1912) di Surabaya.

Muhammadiyah, Pers, dan Dakwah

Muhammadiyah turut memanfaatkan pers untuk berdakwah. Dalam Majalah Kentingan XXIV Juli 2017, disebutkan beberapa karya tokoh Muhammadiyah disebarluaskan melalui penerbit AB Sitti Syamsiyah di Coyudan.

Kiai Moechtar Boechory (Ketua Muhammadiyah Soerakarta) menulis buku “Islam dan Pengetahuan Godsdienst en Wethenscap” tahun 1927. Buku itu dihiasi sampul sosok muda berjas Eropa, berblangkon, dan berjarit.

Penerbit Taman Poestaka Moehammadijah Soerakarta menerbitkan buku “Wangsulan Kang Patitis” karya R. Ihsan, seorang mubalig Muhammadiyah tahun 1926.

Tahun 1929, Muhammadiyah Cabang Solo memutuskan untuk membuat penerbitan yang berwujud dalam Harian Adil tahun 1932 yang dicetak oleh PT Adil, namun hanya bertahan sampai tahun 1936 saja. Pada tahun itu pula, Kongres Muhammadiyah di Makassar memutuskan untuk mengusahakan terbitan harian yang berdasarkan Islam.

Arus penerbitan juga memengaruhi penyebaran karya-karya keislaman tradisional hingga karya-karya budaya dan kebatinan.

Hingga awal abad ke-20, kitab-kitab pesantren ditulis dalam kertas gedok (kertas dari kayu) atau kertas Eropa dan diperbanyak dengan dengan tulisan tangan. Perkembangan penerbitan melahirkan percetakan kitab-kitab secara massal yang melahirkan sebutan kitab kuning.

Karya-karya kebatinan banyak diterbitkan oleh berbagai penerbit. Di Solo ada penerbit Sadu Budi dan di Kediri ada Penerbit Tan Khoen Swi di Jalan Dhoho. Keduanya menerbitkan berbagai karya-karya berbahasa setempat dan kebatinan.

Sementara itu, dunia pers melahirkan kesempatan bagi kaum pergerakan untuk turut menyikapi kondisi politik dan sosial. Mereka mendirikan lembaga pers yang punya misi untuk membela nasib orang terperintah.

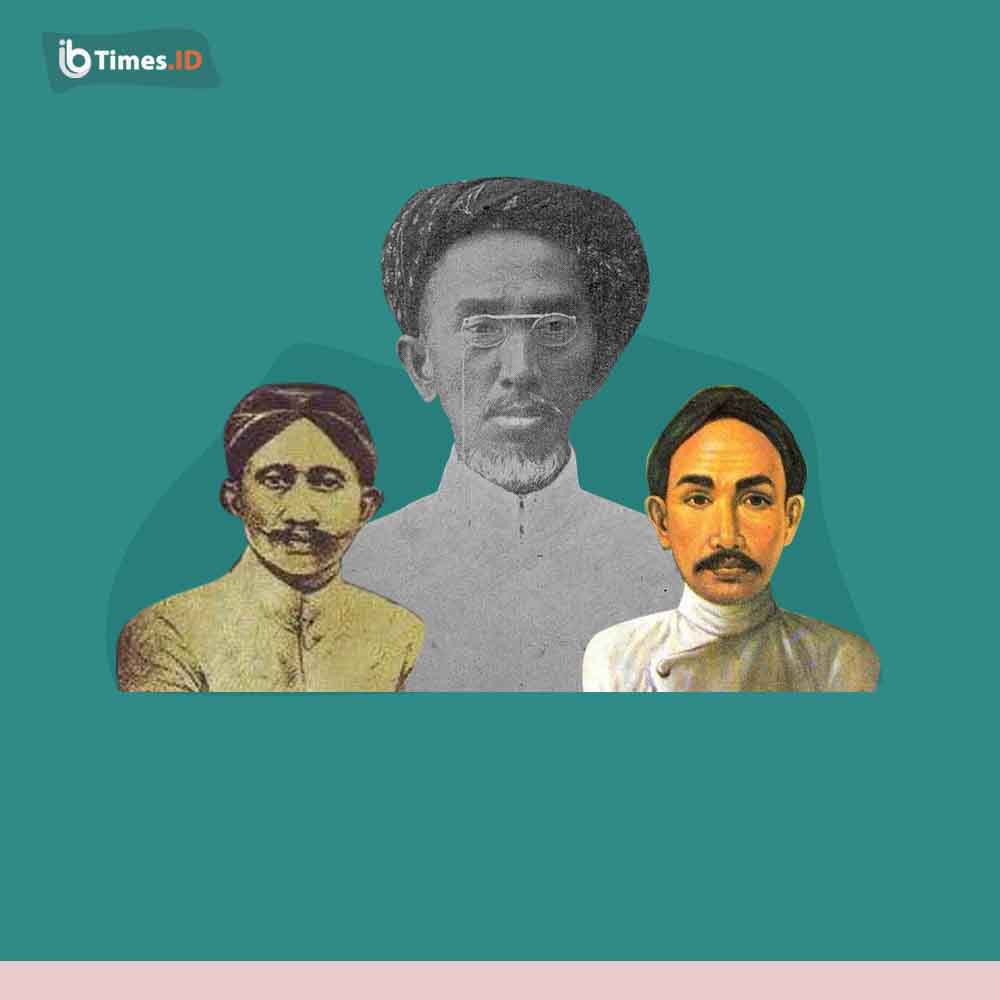

Menariknya, para pejuang pers ini jua melahirkan karya-karya sastra lewat koran yang mereka kelola. Di antara mereka adalah aktif di organisasi pergerakan Islam, di antaranya Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, Semaoen, Mas Marco Kartodikromo. Dua dari mereka pernah berhubungan secara erat dan mewarnai gerakan politik Islam serta kebangsaan pada era Kebangkitan Nasional, yaitu Tirto dan Mas Marco.

Raden Mas Tirto Adhi Soerjo

Adalah sosok Raden Mas Tirto Adhi Soerjo yang disebut oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai Sang Pemula. Ia lahir di Blora tahun 1880 dari keluarga terpandang. Ia cucu Bupati Bojonegoro dan masih keturunan Pangeran Sambernyawa dan Panembahan Madura terakhir.

Tidak sebagaimana lazimnya para priyayi yang umumnya menjadi ambtenaar (pegawai pemerintah) Hindia Belanda, Tirto memilih jalan hidup wiraswasta, sebagai pengaruh neneknya, Raden Ayu Tirtonoto. Jiwa anti-kemapanan itu membuatnya dikeluarkan dari STOVIA pada tahun ke-6 studinya.

Tirto dianugerahi gelar sebagai Bapak Pers Tahun 1973. Tahun 2006, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Ia banyak berkecimpung di dunia pers. Ia mendirikan Soenda Berita dan Medan Priyayi serta mendirikan NV pertama yang ia miliki, yang mewakili kepemilikan orang setempat pertama terhadap NV. Sebelumnya, ia sudah bekerja di lembaga Pers milik asing dan menjadi redaktur Pembrita Betawi selepas dari STOVIA.

Ia juga aktif berorganisasi dengan mendirikan Sarekat Prijaji (1906) dan Sarekat Dagang Islamijah (SDI) bersama Sjech Achmad bin Abdoerachman Badjenet dan Sjech Ahmad bin Said Badjenet di Bogor (1909). Tirto bertindak sebagai sekretaris SDI. Ia pula yang membantu Samanhudi di Solo dalam mendirikan Sarekat Dagang Islam, termasuk membantu penyusunan Anggaran Dasarnya.

Peninggalannya yang paling monumental adalah Medan Prijaji. Medan Prijaji inilah koran yang secara tegas mengambil posisi ideologis, yaitu untuk “bangsa jang terprentah.” Koran itu banyak mengkritik pemerintah yang dipandang hanya memikirkan bangsa yang memerintah, tidak bangsa yang diperintah. Medan Prijaji hanya bertahan tiga tahun (1909 – 1912), semangatnya hidup sampai masa-masa berikutnya.

Ia sempat di buang ke Maluku dan menikah dengan Putri Kasiruta. Sekembalinya ke Batavia, ia menemui banyak kesulitan dan wafat pada 17 Agustus 1918.

Tokoh dalam Karya Pramoedya Ananta Toer

Sosoknya menjadi inspirasi bagi tokoh utama dalam karya masterpiece Pramoedya Ananta Toer: Tetralogi (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca). Tokoh Minke dalam Tetralogi, dinilai banyak kritikus sebagai gambaran dari Tirto Adhi Soerjo.

Tirto adalah penulis karya sastra, umumnya cerita bersambung di Harian Pembrita Betawi, Soenda Berita, dan Medan Prijaji. Cerita Pereboetan Seorang Gadis yang terbit 32 kali di Pembrita Betawi menandai lahirnya sastra pers di Indonesia. Di Medan Prijaji, ia menghasilkan kisah-kisah bersambung, yaitu Tjerita Njai Ratna, Membeli Bini Orang, Njai Permana, dan Hikajat Siti Mariah.

Berbeda dengan sikap kritisnya dalam menulis artikel, kisah-kisah yang ia angkat banyak terkait dengan praktik pergundikan pada masa itu. Praktik itu menyangkut sosok Nyai, yaitu perempuan setempat yang dipelihara orang-orang Belanda, meski sebagian dinikahi secara sirri.

Tradisi pers dan sastra pers Tirto itu diteruskan oleh rekan dan muridnya, Mas Marco Kartodikromo.

Mas Marco Kartodikromo

Mas Marco Kartodikromo atau Soemarko Kartodikromo berasal dari keluarga priyayi rendah yang karena pendidikan mendapat panggilan “Mas”, tanpa sebutan “Raden.” Ia lahir di Cepu, tanggal 25 Maret 1890. Ia sempat belajar di Sekolah Ongko Loro dan lanjut bekerja di Dinas Kehutanan, lalu di Perusahaan Kereta Api swasta di Semarang tahun 1905.

Ia adalah penerus Tirto. Pernah bekerja dengan Tirto di Medan Prijaji di Bandung tahun 1911-1912 dan berhubungan dengan Ki Hadjar Dewantoro.

Selepas Medan Prijaji bangkrut, ia bergabung dengan koran Darmo Kondo, lalu menjadi redaktur Sarotomo, organ pers Sarekat Islam Solo. Ia kemudian mendirikan Doenia Bergerak milik organisasi pers yang ia dirikan, namun ia terkena delik pers dan dipenjara.

Ia pergi ke Semarang dan diterima oleh Semaoen sebagai redaktur Sinar Djawa, organ pers Sarekat Islam, yang kemudian berubah menjadi Sinar Hindia. Ia juga bertindak sebagai pelaksana tugas ketua jika Semaoen bepergian.

Karirnya melejit sebagai tokoh pergerakan. Ia menulis artikel-artikel kritis maupun membantu penerbitan Sarekat Islam di Solo maupun Yogyakarta. Meski bukan tipe yang agamis, tetapi perannya melalui Sarekat Islam menjadikannya layak diakui sebagai tokoh pergerakan Islam pada masa Kebangkitan Nasional.

Mas Marco sempat bergabung dengan Centraal Sarekat Islam Yogyakarta. Ia mendirikan majalah Pemimpin, yang edisi pertamanya disita Pemerintah Hindia Belanda. Ia kembali terkena delik pers atas bukunya Kraton Matahari dan dipenjara dua tahun.

Ia kemudian bergabung dengan Sarekat Rakyat (SR) merah bersama Kiai Misbach dan mendirikan jurnal Hidoep. Ia kemudian menjadi ketua SR Solo dan menerbitkan Habromarkoto. Karena SR terlibat kerusuhan PKI Tahun 1926 di Solo, ia dibuang ke Digoel hingga meninggal 18 Maret 1931.

Karya Sastra Mas Marco Kartodikromo

Ia menulis karya-karya sastra, baik berupa cerita bersambung yang dimuat di Sinar Hindia maupun syair-syair. Cerita bersambungnya itu kemudian diterbitkan dan baru-baru ini dicetak ulang, seperti Matahariah, Rasa Mardika, Gelap Mata, dan Student Hidjo.

Mata Gelap berisi kisah mengenai kehidupan Nyai, mirip dengan minat Tirto. Matahariah yang dimuat secara berkala tentang percintaan perempuan Perancis dengan pemuda Hindia.

Student Hidjo juga terbit secara berkala di Sinar Hindia tahun 1918. Student Hidjo mengisahkan tentang hubungan perjodohan dan percintaan keluarga priyayi yang melibatkan Hidjo, Biroe, Wongoe, dan Wardojo.

Hidjo yang awalnya bertunangan dengan Biroe kemudian menikahi Woengoe, dan Biroe menikahi saudara Woengoe, Wardojo. Di masa studinya di negeri Belanda, ia tinggal bersama keluarga Belanda dan terlibat asmara dengan Betje, salah satu anak perempuan di keluarga tersebut.

Karya tersebut diselipi propaganda Sarekat Islam dan kritik atas arogansi orang Eropa di Nusantara, termasuk stereotip orang Indonesia bodoh, malas, dan jorok. Orang Belanda di Nusantara berubah menjadi jahat, berbeda dengan orang Eropa di negerinya sendiri.

Mas Marco mengibaratkan mereka sebagai perompak dalam syairnya Bajak Laut. Para perompak yang datang berpura-pura berdagang. Namun perompak itu berniat menguasai tanah.

Setelah sempat dikalahkan dan dimaafkan, ia masih melanjutkan rencananya hingga berhasil. Syair Sama Rasa Sama Rata mengutip keberanian Diponegoro dan Sentot Ai Basya yang membuatnya dipenjara setahun.

Sastra Pers dan Gerakan Islam

Karya-karya sastra yang ditulis, keduanya merupakan gambaran semangat kebangkitan rasa kebangsaan. Sastra yang mereka tulis lahir di koran yang mereka dirikan dengan tujuan politik.

Oleh karena itu, sastra jenis ini pada era itu disebut sebagai novel politik oleh A. Teeuw dalam Modern Indonesian Literature. Namun, Pemerintah Hindia Belanda menyebutnya “bacaan liar.”

Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1906 sudah khawatir dengan alam kebebasan yang lahir bersama dunia pers. Tahun 1809, Pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan percetakan Landsdrukkerij yang merupakan percetakan terbaik di Asia Tenggara, yang kemudian berubah menjadi Balai Pustaka.

Balai Pustaka didirikan untuk menyediakan bacaan bagi rakyat dan memberi ruang bagi penulis-penulis setempat. Namun, sensor yang diberlakukan juga ketat.

Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis, tokoh Sarekat Islam, juga diterbitkan oleh Balai Pustaka setelah mengalami revisi-revisi. Itu terjadi karena Balai Pustaka dijadikan sebagai counter atas bacaan-bacaan liar yang dipandang provokatif oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Bacaan liar itu lahir dan berkembang melalui tokoh-tokoh yang mengakar bersama dengan Sarekat Islam. Sarekat Islam adalah organisasi nasional pertama yang bergerak secara politik yang mampu melakukan mobilisasi massa. Mereka yang tergabung di Sarekat Islam berasal dari berbagai latar, baik yang beragama secara taat maupun mereka yang sekadar muslim nominal.

Saat itu, hanya sentimen agama secara kultural yang bisa dipakai Sarekat Islam untuk mobilisasi massa. Landasan etnis jelas tidak mungkin dipakai untuk membangun gerakan secara luas, karena Sarekat Islam menyebar melintasi batas geografis etnis.

Tokoh Sarekat Islam seperti Tirto, meski berasal dari Jawa Tengah, menemukan ruang pergerakan di Tatar Sunda, yaitu Bandung dan Bogor. Demikian pula dengan Abdul Muis dari Minangkabau yang mulai berkembang dari Bandung. Di Tatar Sunda pula, Sarekat Islam juga mendapatkan dukungan luas dan teguh.

Gerakan elite seperti Boedi Utomo memiliki keterbatasan dan mobilisasi massa. Kultur priyayi yang bergerak secara sistem memang melahirkan elite-elite kritis, tetapi belum mampu menciptakan mode bersama gerakan massa.

Gerakan Berbendera Islam

Oleh karena itu, Tirto maupun Mas Marco memilih gerakan berbendera Islam. Tirto sendiri pernah mendirikan Sarekat Priyayi, tetapi akhirnya memilih Sarekat Dagang Islamiyah. Mas Marco bukan sosok muslim yang berpikiran kuat keislaman, tetapi memilih Sarekat Islam.

Sarekat Islam beruntung dipimpin seseorang yang punya wibawa seorang bangsawan dan sekaligus punya pikiran keagamaan yang kuat, yaitu H.O.S. Cokroaminoto. Keberadaan Cokro menarik minat kaum bangsawan, agamawan, hingga kalangan muslim nominal yang tertarik dengan gagasan mesianistik (Ratu Adil).

Dari kalangan agamawan, Kiai Ahmad Dahlan hingga Kiai Fachroedin, pernah aktif di Sarekat Islam. Kiai Fachroedin ini menjadi bendahara Centraal Sarekat Islam Yogyakarta, yang pada masa Presiden Sukarno (yang juga pernah dibesarkan Sarekat Islam) dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun 1964.

Dengan latar itulah, sastra pers mendapatkan lahan pembaca yang subur, yaitu para pembaca yang siap untuk menerima gagasan-gagasan baru. Sastra menjadi salah satu resep untuk mendorong kesadaran massa.

Sejak lama, pengajaran di masyarakat pun disampaikan melalui cerita-cerita. Itulah mengapa sastra pers dari para penulis gerakan Islam tersebut menakutkan Pemerintah Hindia Belanda.

Editor: Lely N