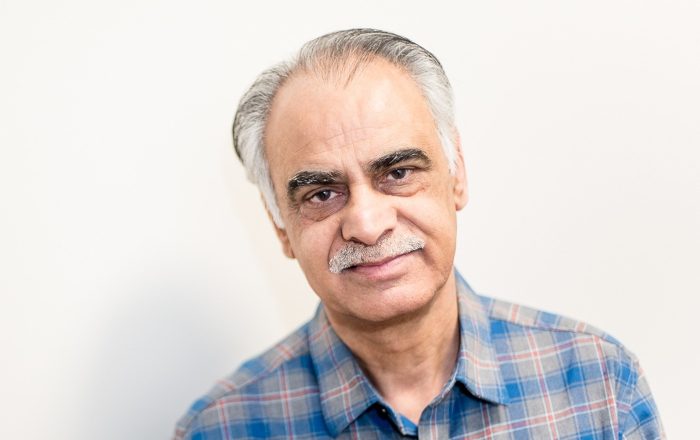

Ziauddin Sardar merupakan seorang pemikir asal Pakistan. Walaupun berasal dari Pakistan, Sardar pernah tinggal di Inggris dalam kurun waktu yang cukup lama. Di Inggris, Sardar menempuh pendidikan akademiknya hingga jenjang doktor di bidang Ilmu Fisika. Dengan background pendidikannya dibidang sains tersebut, tidak membuat Sardar ‘gagap’ dalam memandang “Islam”. Sardar mempunyai pandangan keislaman yang cukup progresif dan selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Cukup menarik memang, bagaimana seorang ilmuan (sains) mempunyai concern terhadap pemikiran islam. Mengingat akhir-akhir ini beberapa orang sering ‘membenturkan’ antara sains dan agama (Islam).

Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Sardar, yang justru berupaya ‘mendamaikan’ sains dengan agama. Menurutnya, spirit berfikir yang ada di dalam ilmu-ilmu sains perlu diadopsi oleh orang-orang yang beragama, sehingga mampu menjadi manusia yang berfikir seutuhnya. Dari sini kemudian, Sardar mulai melakukan upaya-upaya ‘melawan’ berbagai pemikiran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini terlihat dalam karya tafsirnya yang berjudul Reading The Qur’an: The Contemporary Relevance of The Sacred Text of Islam, atau yang dalam edisi Bahasa Indonesianya berjudul Ngaji Qur’an di Zaman Edan.

Dalam bukunya tersebut, Sardar berkata, “Rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran Islam mutlak diperlukan, karena produk-produk pemikiran (hukum) berupa syariat justru bertentangan dengan perintah al-Qur’an. Apa yang digariskan al-Qur’an sebagai kondisi “batas” (maksimal), justru syari’at menjadikannya sebagai norma utama. Al-Qur’an sangat menekankan keadilan, tetapi syari’at justru menebarkan ketidakadilan.” Jadi, definisi syariat menurut Sardar disini ialah produk pemikiran (ijtihad) manusia, yang dalam hal ini pendapat para ulama masa lalu.

Perlu digarisbawahi disini, bahwa argumen Sardar tersebut bukan mengkritik “Islam”, ataupun menghina “Islam”. Jika dibaca lebih jernih, argumen Sardar tersebut mengkritik produk-produk hukum (syariat) yang dihasilkan oleh para ulama masa silam. Secara tersirat, Sardar sedang melakukan otokritik, yaitu mengkritik berbagai penafsiran yang justru tidak mendatangkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Otokritik Sardar tersebut jika dibaca pada masa kini menjadi semacam ‘oase’, dimana saat ini banyak orang yang lebih memilih fanatik dalam beragama. Sebuah sikap yang gagal dalam membedakan mana sumber hukum, dan mana produk hukum (pemikiran).

Otokritik yang disampaikan Sardar misalnya:

“Al-Qur’an menyatakan “tidak ada paksaan dalam beragama”, tetapi syari’at (produk hukum) memerintahkan hukuman mati bagi yang murtad. Lalu aturan-aturan didalam syariat yang terkait dengan perceraian, tunjangan cerai, dan pengasuhan anak sangat merendahkan perempuan, sementara al-Qur’an menuntut laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dihadapan hukum. Kemudian, hadd (sanksi) yang dalam al-Qur’an bermakna batasan (maksimal), akan tetapi syariat menjadikan hadd sebagai norma hukum yang utama.”

Kritik keras yang diluncurkan Sardar tersebut ditujukan pada syariat (produk hukum) yang telah menyimpang dari spirit al-Qur’an. Aspek keadilan dan kemanusiaan memang menjadi tolok ukur utama Sardar dalam menakar suatu produk hukum (syariat). Baginya, al-Qur’an telah memuat prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, tetapi terkadang terhalang oleh berbagai penafsiran yang bermuatan motif-motif negatif. Berikut pandangan Ziauddin Sardar tentang syariat seperti terekam dalam karya Reading The Qur’an nya :

“Syariat bukanlah hukum yang ‘membeku dan terkubur’ dalam sejarah. Syari’at haruslah dinamis, senantiasa berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan seraya tetap setia pada prinsip-prinsip al-Qur’an. Syari’at tidak lagi berkutat pada ‘fisik’, tetapi spirit yang terkandung didalamnya mampu membawa kemaslahatan kehidupan umat manusia.”

Pandangan Sardar tersebut sebenarnya ajakan untuk menghindari sikap-sikap yang membawa kita pada fanatisme beragama, atau ‘menuhankan’ pendapat keagamaan. Barangkali pada sisi inilah karakter berfikir sains (eksak) Sardar turut memainkan perannya. Karakter berfikir sains (eksak) yang dimaksud ialah berpikir dengan logis dan kritis. Dengan cara berpikir logis dan kritis tersebut, Sardar mengkritik beberapa kelompok umat Islam yang menjadikan opini-opini fuqaha sebagai kerangka dogmatis. Alih-alih menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai dasar hukum Islam, justru menjadikan opini atau dogma-dogma tersebut sebagai sumber utama.

Ziauddin Sardar memang bukanlah seorang ulama’, maupun faqih, tetapi ia adalah seorang pemikir yang gelisah melihat adanya kesenjangan antara “Islam” (itu sendiri) dengan produk-produk pemikiran yang mengitarinya. Sampai akhirnya dia berkata, “Opini-opini fuqaha masa lampau didasarkan atas kondisi sosial-budayanya sendiri, di masa itu. Namun banyak yang menjadikan opini-opini fuqaha masa lampau tersebut menjadi sumber hukum yang berlaku sepanjang masa.”

Jadi, “Muslim Progresif” ala Sardar itu ialah menjadi muslim yang berfikir secara sains (eksak) dengan lebih mengedepankan sikap logis-kritis dan menghindari sikap-sikap fanatik (ekstrim) dalam beragama. Bukan seperti yang dipraktekkan oleh beberapa kaum muda millennial saat ini. Dimana justru spirit berfikir sains (eksak) hanya dipakai di ruang-ruang perkualiahan ataupun pekerjaan. Tapi begitu masuk dalam ranah keagamaan, pikiran logis-kritis yang telah dipelajarinya menjadi tumpul, dan malah mengandalkan doktrin-doktrin keagamaan dengan membabi buta. Dan pada akhirnya tinggal menunggu waktu saja lahirnya sikap fanatik (ekstrim).

Secara keseluruhan, berbagai upaya Sardar tersebut merupakan sebuah ‘proyek’ besar bernama Rethinking Islam (memikirkan ulang tentang Islam). Sebuah langkah yang dicapai dengan melakukan kritik terhadap produk-produk pemikiran masa lalu, kemudian menawarkan fresh ijtihad (istilah Prof. Amin Abdullah) sebagai alternatif solusinya. Tentu semuanya masih berjalan dalam koridor teks/nash (al-Qur’an & hadis), tidak ‘lepas’ begitu saja tanpa pijakan yang jelas. Upaya Sardar ini sekali lagi, bukan menunjukkan sikap ‘alergi’ terhadap berbagai produk fiqih masa lalu, tetapi bagaimana bersikap kritis terhadapnya sambil tetap mencari relevansi teks/nash di masa kini.