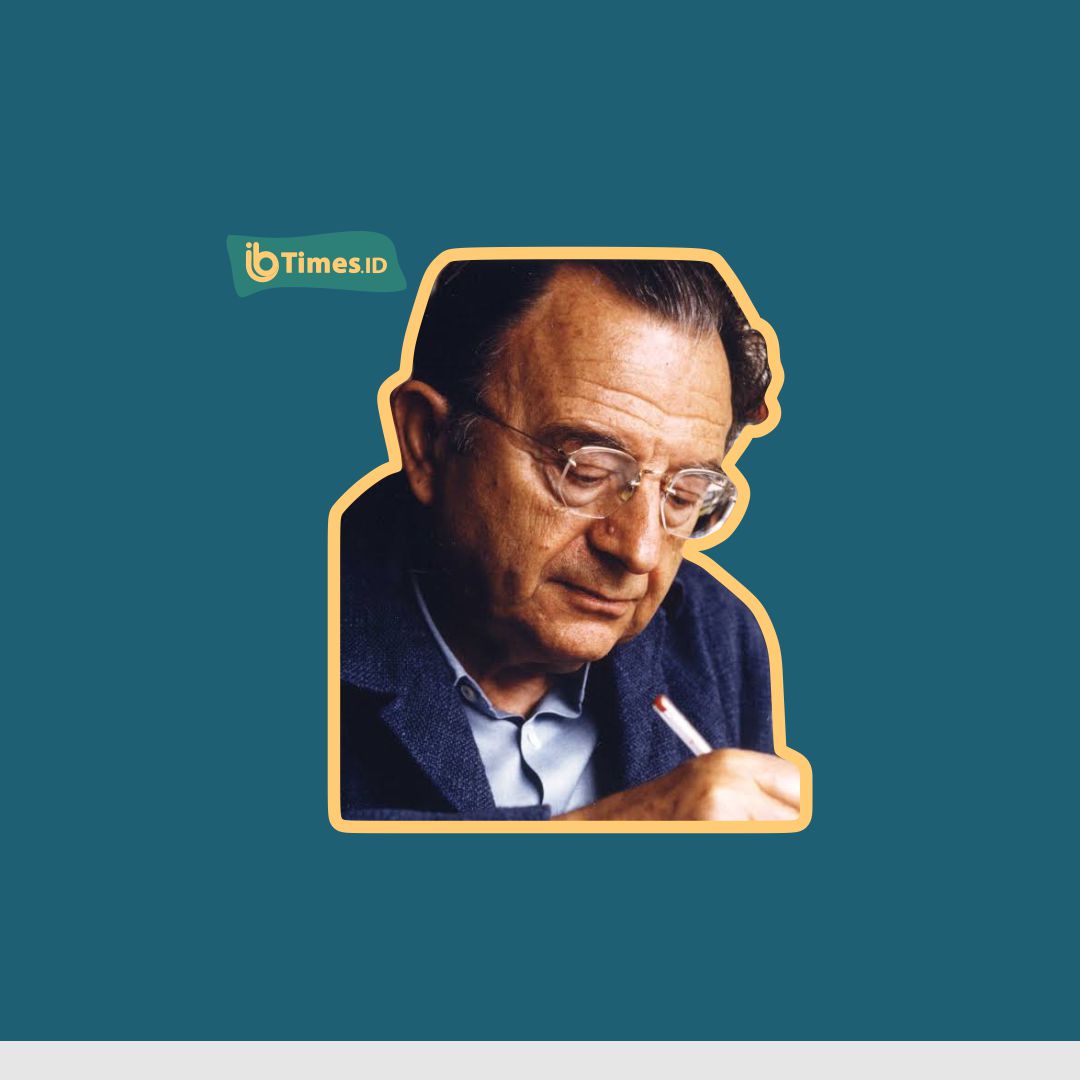

“Banyak orang sibuk dengan ‘mencintai apa’. Akan tetapi, jarang orang sibuk dengan ‘bagaimana caranya mencintai’”. (Erich Fromm dalam bukunya The Art Loving)

Berbicara mengenai cinta agaknya sudah terlampau klise untuk pemahaman kita sampai hari ini. Entah hal itu suatu keajaiban atau menjadi fitrah dari eksistensi manusia, seolah-olah perkara ‘mencintai’ ini menjadi ihwal yang tidak perlu lagi ditelaah secara kritis.

Jika menurut sebagian orang ketika ia sudah mencintai dan punya seseorang yang dicintai itu adalah indikator bahwa sudah final terhadap pemahaman akan cinta, maka tak ayal, saya pribadi menganggap hal itu sebagai pemahaman yang terbilang pragmatis.

Seorang filsuf seperti Derrida, Hobbes, Sartre, dan Erich Fromm, yang meskipun mereka adalah orang-orang super pun masih sempat untuk mengkaji tentang apa itu yang disebut cinta.

Maka dari itu, kita sebagai manusia biasa, yang bahkan masih setengah matang, pun harusnya menyadari bahwa memang perkara ‘cinta’ ini sangatlah kompleks, dan perlu untuk terus dipelajari.

Pada fokus kajian ini, telaah tentang cinta bukan merujuk pada buku Erich Fromm yang berjudul The Art Loving, melainkan merujuk pada bukunya yang lain, yaitu yang berjudul To Have or To Be?

Meskipun buku tersebut tidak secara eksplisit ditujukan pada pembahasan cinta. Namun, ada beberapa poin di dalamnya yang bagi saya relevan untuk dijadikan pembahasan.

Buku To Have or To Be yang memang mulanya secara luas dituju pada pembahasan analisis kehidupan sosial masyarakat industri, Erich Fromm sesekali menyelipkan poin di dalamnya tentang orientasi cinta.

Mengenal Perbedaan Having Mode dan Being Mode

Sebelum merujuk pada entitas ‘cinta’, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu to have dan to be. Secara leterlek dalam terjemahan bahasa Indonesia, to have dan to be mempunyai arti “memiliki” dan “menjadi”.

Perbedaan di antara keduanya terletak pada karakteristik bahasanya, ‘memiliki’ menurut Erich Fromm merupakan bahasa yang memanifestasikan individu pada perbuatan menguasai; mencabut hak otonomi objek.

Dari situ karakteristik memiliki mempunyai konotasi destruktif. Contoh sederhananya: Ketika kita melihat bunga mawar yang indah nan menarik, sikap to have akan dimanifestasikan pada kita dengan memetik bunga itu, lalu membawanya pulang untuk dinikmati keindahannya.

Ini artinya secara tersirat, ketika kita memetik bunga mawar, maka secara tidak langsung kita juga mematikan hak bunga mawar itu untuk hidup. Inilah yang disebut konotasi destruktif pada kata ‘memiliki’.

Berbeda dengan to be atau menjadi. Kata menjadi merupakan bahasa yang karakteristiknya mempunyai sikap merawat, menghidupkan, atau menjaga suatu entitas agar tetap bereksistensi.

Dari sini terlihat kontras antara ‘memiliki’ dan ‘menjadi’, sebab kata menjadi mempunyai konotasi konstruktif. Jika dalam contoh tadi, bunga mawar yang indah nan menarik itu dipetik karena lewat kata ‘memiliki’, maka dengan ‘menjadi’, bunga mawar itu akan dibiarkan tumbuh, bisa dinikmati keindahannya setiap saat, dan menghasilkan kebersamaan hidup dengan bunga mawar itu, tanpa menghilangkan hak hidup dari bunga mawar itu sendiri.

Analisis tentang Mencintai, To Have, dan To Be

Setelah membaca perbedaan dari dua konsep tadi, mungkin sudah terlintas dalam pemahaman kita, bahwa yang lebih baik adalah mencintai dengan cara “to be”. Tetapi, apakah betul demikian?

Algoritma pemahaman itu mungkin juga tak lepas dari definisi Erich Fromm tentang cinta dalam bukunya The Art Loving yang mengatakan, “cinta adalah perilaku aktif dan produktif, serta kesatuan dengan sesamanya tanpa meleburkan integritas dan keunikan setiap individu”. Dari proposisi Erich Fromm tersebut, bisa dipahami bahwa to be lebih signifikan terhadap autentikasi tentang cinta.

Ada sekelumit pertanyaan untuk menganalisisnya, yaitu apakah berarti sikap to have benar-benar tidak menghasilkan produktivitas? Apakah konotasi destruktif dari to have itu benar-benar meleburkan integritas dan keunikan dari setiap individu?

Bila produktivitas adalah menghasilkan sesuatu yang optimal, maka to have pun demikian. Sebab, to have menghasilkan destruktif, yang mana kalau pakai contoh tadi: To have menghasilkan bunga mawar itu mati karena dipetik. Bukankah ini artinya memiliki secara optimal?

Begitupun dengan disposisi tanpa meleburkan integritas dan keunikan setiap individu. To have tidak meleburkan integritas dan keunikan mawar, to have tetap membuat bunga mawar itu punya integritas dan keunikan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Yaitu dengan memetik bunga mawar agar keindahannya lebih utuh dalam kepemilikian si pemetiknya.

Dan, bukankah bunga mawar yang dipetik itu juga masih unik, sebab eksistensinya tidak punya hak untuk hidup, sedangkan si pemetik masih punya hak untuk hidup?

Resolusi Etika antara To Have dan To Be

Terkesan paradoks, tapi sebenarnya ini hanyalah perkara aksiologi saja. Antara to have dan to be, keduanya saling punya aksiologinya sendiri-sendiri. To have menekankan cinta pada tataran egoisitas, tapi to be menekankan cinta pada proporsionalitas.

Akan tetapi, meskipun keduanya punya aksiologinya sendiri-sendiri, supaya lebih klimaks perlu adanya resolusi atas ambiguitas to have dan to be. Jika ingin eksistensi cinta itu tetap ada, maka parameter untuk melihat resolusi keduanya adalah pada kontinuitas.

Artinya, to have di sini tidak lebih baik dari to be, karena to have sifatnya sementara. Dalam contoh tadi: Memetik bunga mawar itu akan membuat eksistensinya utuh secara kepemilikan, tapi nantinya ia lama-kelamaan akan hilang keindahannya akibat mati. Jika mencintai bunga mawar karena keindahannya dan dengan cara memetiknya, artinya di sini cintanya akan hilang bila ia mati.

Lain hal dengan to be, ia akan membuat bunga mawar tetap hidup dan menampakkan keindahannya secara kontinu. Eksistensi cinta pada to be lebih sublim daripada to have.

Lantas, apakah mungkin antara to have dan to be ini menjadi satu kesatuan? Jawabannya sangat mungkin, yaitu dengan cara tidak mengabsolutisasi to have. Dengan kata lain, jika balik pada contoh bunga mawar tadi, maka caranya adalah memindahkan tanah di mana akar dan batang bunga mawar itu pada sebuah pot, lalu merawatnya agar terus tumbuh dan menampakkan keindahannya. Dengan begitu, eksistensi cinta tetap ada pada bunga mawar, meskipun dengan cara to have dan to be.

Editor: Yahya FR