Agama yang Masih Dipenuhi Hal-Hal Simbolik

Dalam kondisi dunia di tengah pandemi COVID-19 dan suasana menikmati spiritualitas dalam keterbatasan aktivitas saat ini, alangkah lebih baik bersama-sama dalam sunyi untuk bermuhasabah menyikapi cara beragama yang selama ini. Yang mana, telah dan sedang kita jalani sehingga menjadi laku hidup sehari-hari.

Banyak yang telah membahas dan mengkaji secara komprehenshif bagaimana beragama dalam perspektif, seperti: filsafat agama, teologi agama, sosiologi agama, fenomenologi agama, dan psikologi agama.

Dalam konteks psikologi yang bersumber dari Barat yang masyarakatnya cenderung sekuler, tentu memiliki perbedaan kultur dengan masyarakat Timur yang dianggap agamis.

Maka penulis, mencoba menangkap fenomena beragama dari sudut psikologi (khususnya psikoanalisis). Mengapa ini perlu? Dikarenakan cara beragama masyarakat yang sangat menonjolkan adalah: simbolistik, ritus yang “kering”, dan karakter yang minus.

Barangkali tulisan ini bisa menjadi perenungan dalam memperbaiki cara beragama yang lebih baik, yang berbanding lurus dengan karakter profetik ala Rasulullah Saw.

Libido Agama dalam Teori Psikoanalisis

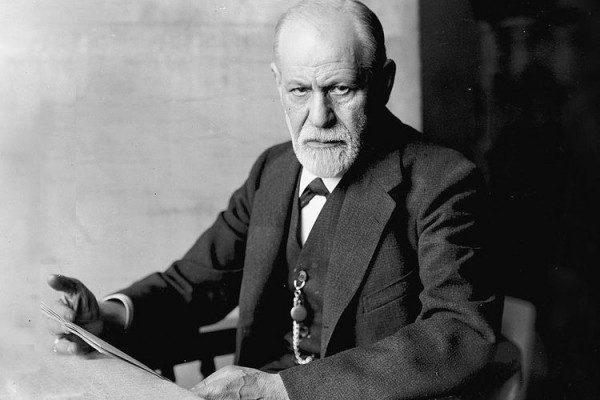

Sigmund Freud, sebagai penggagas teori Psikoanalisis, menerangkan, bahwa ada tiga komponen kepribadian yang termasuk dalam struktur kepribadian yakni: Id, Ego, dan Superego.

Ketika manusia dilahirkan, ia hanya memiliki Id atau dorongan-dorongan yang meminta dipuaskan. Dalam perkembangan selanjutnya, tumbuhlah Superego dalam diri manusia.

Superego adalah nilai-nilai luhur yang diterima individu dari lingkungannya. Antara Id dan Superego selalu muncul pertentangan.

Id mewakili kepentingan pribadi sementara Superego mewakili norma-norma masyarakat. Untuk mengantar mekanisme di antara keduanya, berperanlah Ego (Ancok dan Suroso: 1995, 70).

Pandangan Sigmund Freud di atas, sebagaimana dikutip dari Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, maka ada beberapa kesimpulan yang menurut penulis dapat dipahami tentang struktur kepribadian manusia dalam beragama menurut teori Psikoanalisis, yaitu:

Pertama, Freud berpandangan pesimis tentang potensi kebaikan yang dimiliki manusia.

Sehingga, ia menyatakan, bahwa dalam diri manusia tak ada kebaikan yang bersifat alami atau biologis. Ketika lahir, manusia hanya mempunyai nafsu/libido/Id dan sama sekali tidak mempunyai dorongan-dorongan kebaikan atau hati nurani.

Hati nurani yang mewakili nilai-nilai kebaikan lahir bersamaan dengan tumbuh kembangnya individu dalam masyarakat di mana manusia itu hidup sehari-hari.

Kedua, Freud berargumen keinginan beragama dan berbuat baik hanya tuntutan lingkungan/masyarakat sekitar manusia itu bertempat tinggal.

Maka pendapatnya, bahwa dorongan beragama bukanlah suatu dorongan yang alami atas asasi manusia. Atau yang muncul dari kesadaran akan kebenaran agama, melainkan dorongan yang tercipta karena tuntutan lingkungan sekitar tempat tinggal.

Ketiga, Freud berpendapat, beragama sebagai manifestasi ketakutan pada Tuhan.

Maka, agama itu menurut Freud adalah reaksi manusia atas ketakutannya sendiri. Sehingga dalam buku Toten and Taboo (1913), Freud menyatakan, bahwa Tuhan adalah refleksi dari Oedipus Complex kebencian kepada ayah dan dimanifestasikan sebagai ketakutan kepada Tuhan.

***

Keempat, Freud berasumsi beragama merupakan ilusi.

Dalam buku The Future of an Illusion (1927), Freud menjelaskan, bahwa agama dalam ciri-ciri psikologinya adalah sebuah ilusi, yakni kepercayaan yang dasar utamanya adalah angan-angan (wishfulfillment).

Kelima, Freud menganggap beragama sebagai pelarian dari masalah.

Manusia lari kepada agama disebabkan oleh ketidakberdayaannya menghadapi bencana seperti bencana alam, takut mati, keinginan agar manusia terbebaskan dari siksaan manusia lainnya.

Keenam, Freud “menghujat” bahwa “Tuhan itu ada dalam pikiran manusia” dan “Ritus hanyalah “warisan” orang-orang terdahulu.

Orang melakukan perilaku beragama semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghindari keadaan, bahwa yang akan menimpa dirinya dan memberi rasa aman bagi diri sendiri.

Untuk keperluan itu, manusia menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Tuhan yang diciptakannya sendiri. Sementara bagaimana ritual penyembahan terhadap Tuhan, sangat tergantung dari contoh-contoh yang dipelihatkan oleh orang-orang yang terlebih dulu melakukannya.

Ketujuh, agama sebagai ciptaan manusia. Di mana Hartmann (1958) yang bermazhab Psikoanalis, masih melihat agama adalah suatu ciptaan manusia untuk mengatasi problem hidup yang dihadapinya.

Dari ketujuh pandangan teori Psikoanalisis tentang kepribadian manusia dalam beragama. Maka perilaku di atas bisa disebut melahirkan karakter minus dan menjadikan perilaku beragama sebagai “paradesasi” yang fatamorgana belaka.

Mengapa demikian? Karena banyak pengikut agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan, yang beragama atas dorongan “libido/nafsu/id”-nya saja, bukan atas kesadaran imani, kesadaran ilmi, maupun kesadaran amali.

“Libido” beragama hanya untuk disebut “ustadz/ustadzah”; “nafsu” beragama hanya untuk meluapkan “energi” negatif dengan hujatan, kebencian dan pembelaan terhadap logo dan label simbolik agama.

Sehingga, dari id atau dorongan-dorongan yang meminta dipuaskan itu lah, “oknum” yang digelari “ustadz/ustadzah” merasa senang telah menghujat, merasa nyaman telah mengklaim kelompok lain “kafir”, dan merasa tentram telah menyudutkan sosok yang dianggap sebagai pihak yang salah dan sesat. Serta, merasa puas telah menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan manusia lainnya.

Editor: Yahya FR