Oleh: Bagus Mustakim*

Akhir-akhir ini banyak analisis yang menilai bahwa pemerintahan Jokowi Jilid II mengarah pada praktik oligarki kekuasaan. Penilaian ini berawal dari gelombang gerakan massa yang menolak revisi UU KPK dan beberapa UU lainnya beberapa waktu yang lalu, namun tiba-tiba hilang ditelan bumi.

Puncaknya terjadi pada kasus Harun Masiku yang semakin menunjukkan bahwa negara hanya dikendalikan oleh lingkaran kecil kekuasaan. Hari-hari ini penilaian adanya praktik oligarki semakin menguat dengan masih misteriusnya RUU Omnibus Law serta adem-ayemnya skandal Jiwasraya dan Asabri.

Oligarki dan Pemerintahan

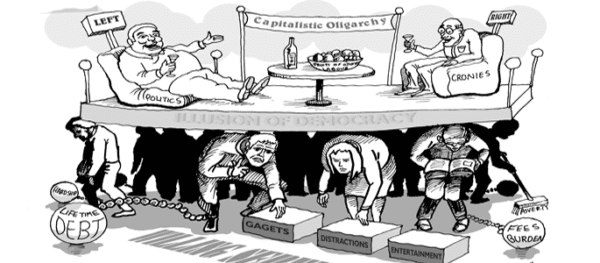

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok kecil elit masyarakat. Elit masyarakat direpresentasikan oleh kekuasaan eksekutif, yakni presiden dan para menterinya, beserta pimpinan lembaga legislatif dan yudikatif.

Kekuatan konglomerasi juga biasanya ikut membonceng praktik oligarki ini. Mereka membangun simbiosis mutualisme dengan elit politik untuk saling melanggengkan kepentingannya masing-masing.

Tidak ada ruang partisipasi publik dalam pemerintahan yang oligarkis. Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka sengaja ditekan atau dikondisikan secara politis agar tidak “mengganggu” stabilitas kekuasaan kaun oligark.

Banyak cara yang dilakukan agar kekuatan masyarakat sipil ini diam memmbisu. Mulai dari ancaman teror fisik seperti kasus Munir di masa lampau, teror administratif seperti kasus revisi UU KPK, teror koruptif dengan menggelontorkan banyak dana untuk lembaga-lembaga non-pemerintah, sampai teror politik dengan memberikan jabatan-jabatan strategis kepada elemen-elemen masyarakat sipil. Tujuannya adalah agar mereka diam dan membiarkan oligarki berjalan secara stabil.

Gambaran seperti inilah yang sekarang tersaji dalam praktik demokrasi di Indonesia. Kaum oligark berhasil memandulkan kekuatan masyarakat sipil. Hebatnya mereka tidak perlu menggunakan cara-cara orde baru yang menakutkan.

Tidak dengan cara me-Munir-kan tokoh-tokoh masyarakat sipil. Mereka cukup menggunakan pendekatan “jamuan makan malam” Hasilnya oposisi dalam parlemen melempem setelah masuknya Prabowo ke lingkaran kekuasaan. Sementara oposisi jalanan non-parlemen juga hangat-hangat tahi ayam.

Titik Nadir Demokrasi

Demokrasi kini berada di titik nadir. Masyarakat sipil tampak begitu mudah dikooptasi oleh kaum oligark. Ini menunjukkan lemahnya komitmen masyarakat sipil terhadap demokrasi. Mereka sepertinya juga ikut berburu kepentingan. Peran yang mereka mainkan sebagai kekuatan penyeimbang tidak dilakukan secara tulus.

Mereka pada dasarnya memendam keinginan untuk ikut memperoleh bagian yang dinikmati kaum oligark, yakni kekuasaan politik dan ekonomi. Pada saat bagian itu sudah dinikmati, mereka mundur teratur dan membiarkan kaum oligark beraksi dalam kenyamanan.

Tentu saja masih ada peluang untuk memukul balik kaum oligark dan kekuatan masyarakat sipil tuna moral ini. Saya berpedoman pada teori (entah teorinya siapa) masih banyak orang baik di negeri ini.

Masih ada (mungkin) kekuatan masyarakat sipil yang secara organik memiliki ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menegakkan demokrasi. Walaupun aktor-aktor di dalamnya juga terlihat memiliki syahwat politik yang tinggi. Tetapi keyakinan terhadap hal ini tidak boleh meredup. Kalau tidak, kita bisa terjebak menjadi masyarakat frustasi yang larinya ke khilafah atau bom bunuh diri.

Namun melihat kekuatan kaum oligark yang begitu kokoh, minimal untuk saat ini, ada strategi yang perlu dikembangkan. Pada kondisi sekarang ini, untuk berhadapan vis a vis dengan kaum oligark, sepertinya tidak mungkin menang. Lihat saja kasus RUU KPK, atau sebentar lagi kita buktikan pada kasus RUU Omnibuslaw, serta skandal Jiwasraya dan Asabri.

Kekuatan kaum oligark terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung. Atau sebaliknya kekuatan masyarakat sipil terlalu lemah untuk berhadapan dengan meraka secara langsung. Baik lemah secara politik maupun lemah iman karena mudah tergoda oleh iming-iming dana hibah dan kekuasaan.

Turn-back dengan Nalar Kritis

Adapun yang bisa dilakukan adalah merawat nalar kritis masyarakat. Nalar kritis ini harus dirawat dan dijaga agar tidak hilang. Tentu nalar kritis berbeda dengan ujaran kebencian yang sering disuarakan di ruang publik. Nalar kritis tidak ditujukan untuk melawan, tidak pula untuk membangun kebencian, melainkan untuk memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Salah satu cara untuk merawat nalar kritis adalah dengan pengembangan pendidikan kritis. Baik pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal dan informal. Masyarakat harus dibiasakan tidak memberikan penilaian berdasarkan hukum benar salah yang positivistik sehingga masyarakat tidak terjebak dalam kesadaran palsu yang dibangun oleh kaum oligark. Demikian juga tidak mudah ditarik oleh kelompok-kelompok frustasi yang menebar kebencian, khilafah, dan terorisme.

Perguruan tinggi bisa menjadi elemen dari sedikit kekuatan masyarakat sipil yang memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan kritis ini. Perguruan tinggi juga bisa bekerjasama dengan masyarakat sipil di daerah untuk membangun kesadaran kritis.

Perguruan tinggi bisa melakukan pendampingan kepada kekuatan masyarakat sipil lokal untuk melakukan riset terhadap kebijakan pemerintah daerah. Misalnya melakukan riset assesmen kebutuhan petani untuk melakukan kajian terhadap APBD daerah di sektor pertanian. Riset itu kemudian dijadikan modal sebagai bahan evaluasi untuk mengkritisi RAPBD. Masyarakat diajak terlibat langsung dalam melakukan kajian ini.

Jika ini dilakukan di banyak daerah, maka akan muncul kesadaran-kesadaran kritis dari berbagai daerah. Kesadaran kritis daerah dijadikan untuk membongkar oligarki kekuasaan di tingkat daerah. Keberhasilan di daerah bisa dijadikan modal untuk memukul balik oligarki di pusat kekuasaan.

***

Apabila kekuatan daerah bersatu, maka oligarki kekuasaan pusat bisa dibongkar. Dalam hal ini kita bisa belajar dari keberhasilan gerakan reformasi yang diawali dengan masifnya kesadaran kritis di kalangan masyarakat, khususnya kampus, pada saat itu. Tapi semua bergantung pada perguruan tinggi dan kekuatan masyarakat sipil di daerah.

Apakah mereka masih memiliki kepedualian terhadap demokrasi? Ataukah sebaliknya hanya memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan diri mereka masing-masing. Atau berhasil dibungkam juga dengan kebijakan link and match yang sebentar lagi diterapkan oleh Medikbud?

*) Mahasiswa Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga. Aktif di Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Jawa Timur. Aktivis gerakan reformasi 1998.

Editor: Nabhan